礼仪是一种待人接物的行为规范,是人们交往的艺术。在日常生活要讲礼仪,在新闻采访也要讲礼仪。有一次,中国青年政治学院新闻系学生记者团正准备外出釆访,学生们的心情特别激动。在采访出发的前一天晚上,指导老师提醒大家,明天“要穿最破的衣服”。第二天早上,学生们都穿着了自己平时不穿的洗干净的旧衣服来见老师,老师笑着说:“还行!”于是,这群学生记者就上路采访了。这是为什么呢?

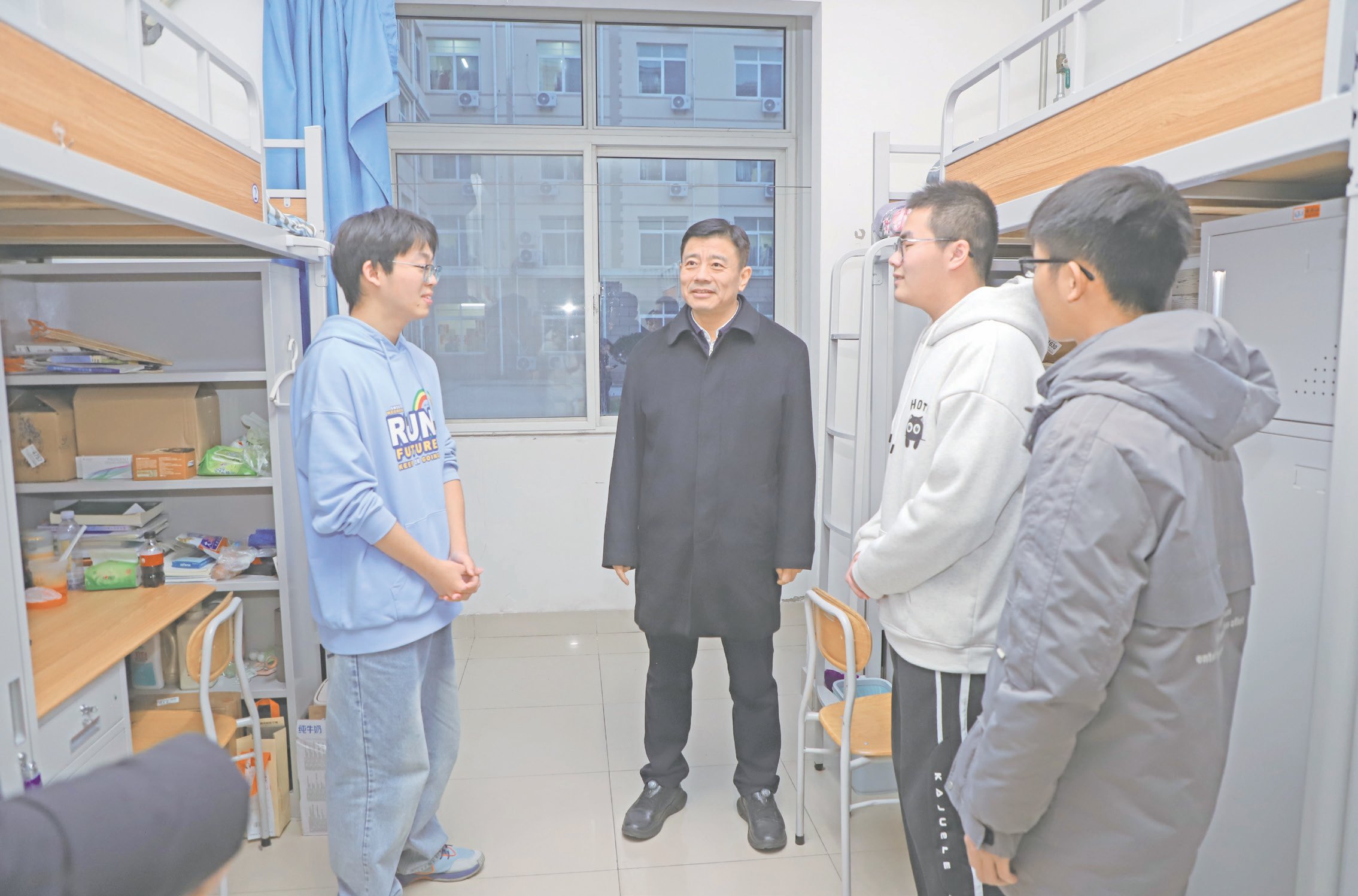

原来,这是指导老师是依据采访礼仪向学生们提出的要求。因为他们这次采访的对象不是机关干部,也不是运动员,而是“拾荒部落”。说得通俗一点,那就是去采访那些“捡垃圾”和“收破烂”的人。学生记者团要面对面向他们了解情况,采写一篇关于再生资源回收状况的报道。拾荒者是生活在社会底层的一群人,一般来说,穿着比较简单,甚至有点旧。如果去采访他们时,男士西装领带,皮鞋锃亮,女士浓妆艳抹,裙子超短,与拾荒者的反差太大了,容易引起反感,采访可能失败。穿着与他们相似的服装去,心理接近一些,采访就会方便不少。人的衣服除了御寒、美化功能外,还有社会功能。为此,社会上有各种的工作服:警察的、医生护士的、环卫工人的、礼仪小姐的……此外,我们还可以看到,官员们在大会堂开会时,穿西装、打领带,而当他们下到基层去做调研时,常常穿的是茄克服或衬衣,即使穿西装,也是不系领带的。这就是社会环境对服饰的一种要求。采访时,要尊重你的采访对象,让采访对象感觉到舒服,感觉到是被重视、被尊重,这样的采访才会顺利。而记者的穿着打扮,往往会给人以深刻的第一印象。有一天,外国某知名金融机构的总裁来华访问,接受了国内十几家财经媒体记者的专访。采访结束后,总裁对自己的公关人员抱怨,怀疑邀请来的是不是专业的财经记者,或者有人对这次采访不够重视。原来,总裁看到前来采访的个别记者穿着非常随便,男记者穿着短裤、凉鞋,有的女记者则穿着低胸露背的夏装。这与总裁的西服革履和五星级酒店贵宾厅的场合都不相称。

采访礼仪是记者的必修课,它贯穿于采访前、采访中、采访后全部过程中。采访前期的准备除服饰外,要了解采访对象基本情况,作些资料准备。还要列出采访提纲,想好要提的问题。同时,准备好采访用具:挎包、笔、采访本、相机、录音笔等。与采访对象见面时,无论是握手、作揖、碰肘,都要彬彬有礼并致以问候。在采访中,记者的体姿很重要。俗话说:“站有站相,坐有坐相。”。一个人的坐姿站姿,在一定程度上会反映出这个人的教养。与人交谈时,记者把双手或一只手放在裤袋中的姿势,是摆架子和不严肃的表现。这样的姿态,采访对象会感到不被尊重,拉大了情感距离。坐着采访时,不能过于随便,“葛优躺”肯定是不行的,翘二郎腿或不停地抖腿也是不妥的。有一位很瘦的电视台女记者,坐着采访时不但翘二郎腿,还把腿做成麻花状,受到观众批评。

在提问时,宜用祈使句,比如,"请您谈一下这方面的情况好吗?""您能不能告诉我您对此事的看法"等。不能用生硬、尖厉的语气,而应落落大方,不亢不卑,思路敏捷,既犀利又不失礼节。采访能达到聊天、谈心、讲故事的境地,那是最佳的状态。当然,也不能漫无边际的聊,而应围绕主题,注意细节,力求深入。

摄影记者在采访时,同样要注意礼节。虽然摄影记者有一定的“特权”,允许全场跑动,但也要注意仪态与影响。有的摄影记者为抢占有利的位置与角度,常与同行发生争执。有的自诩为大牌记者,对人群大声嚷嚷:“走开,走开,让我先拍!”有的不顾观众视线在会场前乱窜。在某个论坛上,一位政府的高层官员正在台上致辞,一位报社的摄影记者举着“大炮”镜头,冲到演讲台前,一通拍摄。拍摄过程中,不仅闪光灯闪个不停,而且他还不停地变换位置、角度,时间长达10分钟之久。这位摄影记者的做法不仅干扰了正常的演讲,让致辞者感到不自在,而且挡住了台下听众的视线。有的摄影记者还有“越界”的坏习惯。一场赛马比赛,有拦杆围着,他偏要越过栏杆去拍摄。有的未经允许进入限制摄影的博物馆、法院、展览馆等场地偷拍。还有的用望远镜头拍摄私人场所的活动。有的成了“狗仔队”,到处追踪别人的隐私。这些,都是属于不当行为。1997年8月31日,英国王妃戴安娜因躲避“狗仔队”的追踪而造成车祸。即使在车祸现场,有的记者也不管救人,只顾拍照,甚至推搡救助人员与警察。这种做法,违反了采访礼仪,丧失了道德。礼仪是在仪容、仪表、礼貌和言谈举止等方面约定俗成的,是人们共同认可的行为规范。记者要养成良好的礼仪修养,这样才能够得到他人的尊重,才能够获取更多的息,才能写出和拍摄出最佳的新闻作品。

本文开头时提到的学生记者团“穿最破的衣服”采访“拾荒部落”的活动进行得如何?答案是:很成功。在老师的指导下,写成了《“破烂王”传奇的背后----京城拾荒者调查手记》并见了报,受到有关部门的重视和读者欢迎,为这次采访画上了一个圆满的句号。

(作者系人民日报海外版原培训部主任、文学硕士)