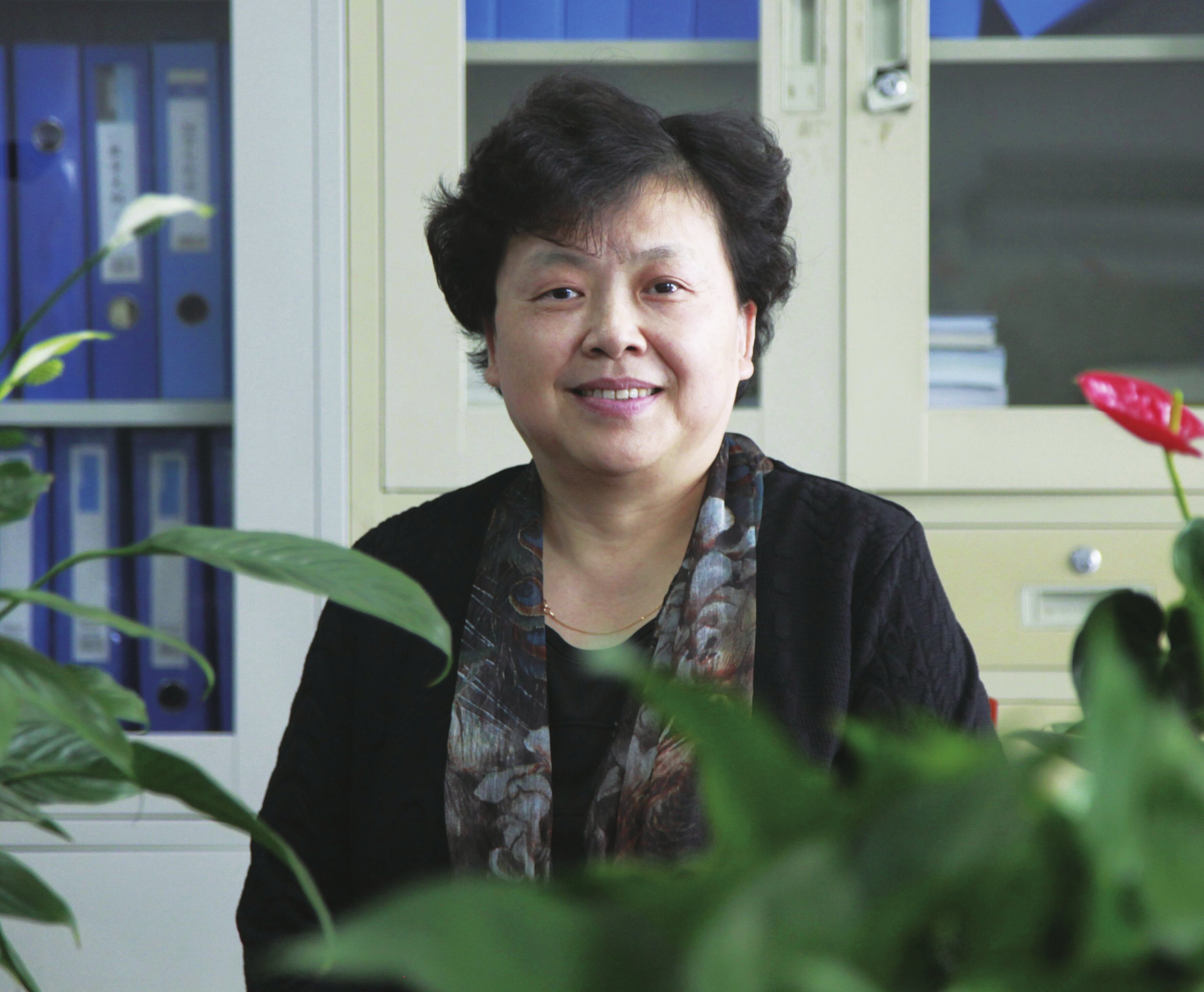

三湘都市报?新湖南客户端3月5日讯(记者 陈舒仪 黄京 通讯员 张觅 冯文昊)每周三下午4点30分,湖南中医药大学第三教学楼15楼中医学院的教研室都会“变身”为临时义诊室,年逾花甲的方剂学教研室主任袁振仪教授准时过来坐诊,免费为学生们看病。2018年秋季学期,这间小小的临时诊室正式发挥它大大的功效,至今已接诊1100多例病例。利用休息时间义诊,袁振仪的初衷很简单:“我是中医专业的老师,在为学生解除痛苦的同时,能用看病的实际行动感染学生,让他们意识到中医的使命和职责所在,而在疗效过程中,使学生更加坚定信赖中医。”

雷锋医生:带领团队坚持义诊不间断

21岁的周伟是该校2016级中医专业学生,也是接受袁振仪义诊的患者。“当时有同学在群里发消息说老师亲自义诊,看到后挺诧异。”上学期,因为额头一直长痘痘,一个星期三的下午,带着疑虑的周伟找到袁振仪。“老师开了方,一共5副药,吃到第3副的时候,明显消退很多,吃完全都消了,但留下印记,学姐让继续吃2副。吃完后,皮肤比没长痘痘还要好。”周伟回忆,她的一个室友被西医诊断过敏性鼻炎,无意中发现没有擤鼻涕,一问才知道,是吃了袁老师开的药。“在自己看病的过程中,学到的不仅是知识更是医德。”

为啥要给学生免费看病?袁振仪说,方剂学是中医基础通向临床的桥梁课,在中医学中具有举足轻重的地位。为了让学生在这门学科的学习上得心应手,她十分注重结合病例讲课,“学生听完后很振奋,还提出自己或家人有病,能不能找老师看?”就这样,有学生隔三差五求医,她也免费给他们看病。

此后,每到中午、晚上下课后,常常是一次来一、二十个,更有外地患者凌晨2点给袁振仪发微信求救。考虑到年纪越来越大,2018年秋季学期起,袁振仪干脆固定时间和地点,每周三在教研室义诊。由于人数太多,就开始限号,每

次基本40人,从下午四点半一直要看到晚上九点以后。外地病患、学生家人……从任教起就开始义诊,仅一个学期,袁振仪接待的病患就超过1100例。

怎么能得到那么多学生信赖?袁振仪认为,第一是疗效,第二是身心同治,不光是治疗身体上的疾病,更给予心灵上的关怀,这样学生才有收获。“按照正常中医诊疗时间,40个病人是一位中医一整天的工作量。因此,每次至少保证有5名学生,2、3位年轻老师来跟诊。由他们先问诊,问完后,我看一下,如果不全面,我再问一些再开方,能节省很多时间。”袁振仪说。值得一提的是,袁振仪还把疑难杂症并得到治愈的病例资料整理好,放在公众号上,让学生从中受到鼓舞,“必须要把中医学好”。

“袁老师看病时特别有耐心。”该校中医学专业老师邓娜是义诊团队中的一员,由于临床经验不足,跟袁老师义诊后,自己也不停反思,利用寒假看书、背方,“教学能力、临床经验不断提升,对中医更有信心。同时,把义诊的病例穿插在课堂中,讲课也更有底气,学生也更有兴趣。”

教改先行者:创新课堂模式,让教学妙趣横生

教龄长达三十多年,获得众多教学和科研成果奖励,在方剂学领域有着很深的学术成就。但袁振仪却几十年如一日,坚持在本科生专业基础课程教学第一线,把一门课程讲出新意、讲成精品,深受学生的爱戴。

王思宇是2016级中西医结合临床医学专业学生,最喜欢上方剂学课。“方剂学下午两点上课,同学睡完午觉过来,课前还是迷迷糊糊,但袁老师精神抖擞,看学生没有进入状态,就让唱方歌,每节课前10-15分钟背方歌。”王思宇说,以讲六味地黄丸的“三补三泄”为例,一开始听到这个概念有些抽象,但老师结合生活,以浇花为例,“三补就是给花浇水,三泄就是在花盆底打洞,把不好的东西排出去。”

在教学中,袁振仪发现,很多学生“只会开方,不会认药”。为解决这个问题,她带领团队为学生开辟了一些教学辅助资源,如方药图谱辩识系统,能帮助学生更好地认识饮片;音频系统和视听课件等辅助教学系统,亦提高了学生的兴趣。2007年,她和她的团队申请的国家技术教育项目——全国方剂学无纸化在线考试,实现了全自动的评卷和组卷,这在全国尚属首次。自实施至今,其教学改革已荣获四次省级教学成果奖,其带领的团队荣获省级教学团队,《中医方剂学》也成为省级精品课程。

袁振仪没有停下创新课堂模式的脚步,敢想敢做的她,根据学科发展的需要,还带领团队进行了一系列课程的扩展。“很多学生学完了中医基础,却仍然不会看病,为此很迷茫。因为我们在授课的时候,知识是分块讲解的,可到了临床上,就要把知识整合起来,学生往往觉得很难”,为了解决这一问题,她和来自不同学科、不同背景的几位老师,不问报酬,不计成本,每周选定时间、确定主题坐在一起准备课件,自发地开设《基于疾病的中西诊疗思维综合训练》讲座,试图为学生通往临床搭建好桥梁。

讲座一开课,赢得满堂喝彩,每期讲座教室里都人山人海,学生受益度很高,上课的老师也很有积极性。“现在它已经成为一门公选课,并在学术讨论会上以基础医学的身份崭露头角。”谈及《综合训练》,袁振仪满是欣慰,“一堂课,往往需要几位老师的合作。我年纪最大,就是要把年轻人整到一起来。在我们的备课团队里,没有身份职务的高低,大家都是抱着学习的态度来,互相配合,互相补充,老师们也因为集体备课、多学科交融而受益,学生也能有所收获,这就是教学相长。”

故事:手臂骨折仍坚持上课

2018年10月8日,一条条或赞叹或关切的消息在湖南中

医药大学教师群里炸开了。原来,62岁的袁振仪左手臂骨折打着石膏仍坚守岗位,为学生们手写板书,教师和学生纷纷为其点赞。头天晚上,袁振仪不小心摔了一跤,导致手臂脱位、骨折,医院要求一定住院,而袁振仪拒绝了,“目前老师们都超负荷运转,受伤是个人问题,不能因为自己影响到其他老师和学生的工作和学习。”袁振仪便坚持打着石膏来学校授课。

“受伤后的一个星期里很痛,但每次站在讲台上,在学生面前上课,就像打了鸡血一样,很自豪,疼痛就减轻了。”袁振仪笑着说,伤的是左手,用右手板书,不影响嘴巴讲和思维。为了培养年轻人,给他们以激励,袁振仪在学院里连续十五年不评优,把机会让给年轻人。她说,共产党员模范带头,生活中关心同志,首先做好自己,大公无私,艰苦的事情自己先担起来。

在常人眼中,袁振仪是“敬业”,但她却认为这是“习惯”,“母亲从小教育我们读书、工作不能迟到。”袁振仪告诉记者,她母亲在长沙汽车电器厂工作,最长时间48小时加班加点不睡觉,虽然文化程度不高,但母亲对自己要求严格,得到荣誉很多,也近距离见到伟大领袖毛泽东,当时厂里只有包括厂长在内的三人有与主席交谈的机会。”她说,母亲的模范作用激励着子女做人做事,这是母亲留下的精神财富。