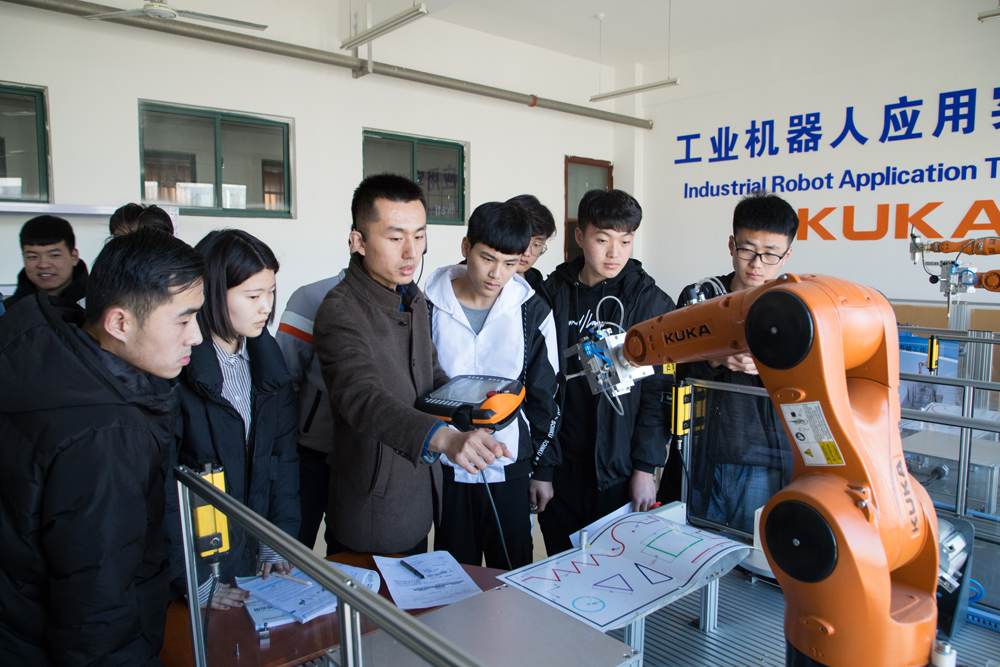

用有“匠心” 的“匠人”培养高职学生“工匠精神” 摄影 张晓雨

田素栋,男,1958年7月出生,2011年受聘山东理工职业学院教授,曾任学院副院长。近四十年来一直从事职业教育工作,先后被评为济宁市职业教育先进个人,受到市委、市政府嘉奖奖励,受聘担任山东省职业教育理事。曾编著《全运会观赛礼仪》等著作两部、主编《体育与健康》教材两部,在《中国成人教育》、《中国学校体育》等核心期刊发表论文十余篇,主持省级以上科研课题三项。

职业教育也称就业教育。在教育过程中,“技艺传授”应是职业教育的本质,由掌握一定技术或手艺的教师或师傅将其掌握的技术、技艺传授给高职学生,使其能够在经济社会发展中胜任岗位要求。用有“匠心” 的“匠人”培养高职学生“工匠精神”,应贯穿职业教育的全过程。

什么是工匠精神?古之中国技人,如鲁班之百工、奚仲之造车、庖丁之解牛、叔远之雕核;古之中国技艺,如京剧之绝伦、口技之绝妙;古之中国艺器,如四羊方尊之精致、四大名绣之精美,无不彰显着中华文明源远流长的工匠精神。我们所认识到的“铁匠”、“木匠”、“泥瓦匠”以及“画匠”、“伞匠”、“油漆匠”等等,这些匠人无不都是在工作中对自己的产品精雕细琢,精益求精。“工匠精神”是职业教育的灵魂,职业教育是“工匠精神”的载体,教书育人是一项诚实的劳动,必须严谨踏实,不能有丝毫不严不实,如果“差若毫厘”,则可能“谬以千里”。正如郭沫若所说,“科学是老老实实的学问,来不得半点虚假”。8000万人口的德国,竟然有2300多个世界名牌。德国之所以成为制造强国,用西门子公司创始人维尔纳?冯?西门子的话说:“这靠的是德国人的工作态度,对每个生产技术细节的重视。”

职业教育培养高素质、应用型技能人才的过程,实际上就是渗透、培育“工匠精神”的过程,让每一名学生知道教师教给自己的不只是知识本身,而是要明白运用知识过程中的行为素养;教师教给自己的不只是技能本身,而是要提高技能养成习惯后的创新能力;教师带给自己的不只是人文本身,而是要培养启蒙理性后的求真精神,学生在学校接受职业教育是培养“工匠精神”的起点,使其真正成为具有不同发展水平的“工匠精神”的技能人才。

用 “匠人”教育人“徒弟” 要成为“匠人”,师傅首先应该是一个有“匠心” 的“匠人”。 高水平师资队伍建设是优质高等职业院校建设的重要内容,更是培养学生“工匠精神”的重要条件。应切实强化师资队伍建设,打造一支具有良好的师德、过硬的技能、爱岗敬业、精于钻研、勇于创新的高水平师资队伍。

培养“双师型”教师,而教师的专项技术能力、实践创新能力、信息技术能力和教学研究能力更显重要。新时代高职院校的教师要时时牢记立德树人的责任,用自己对职业教育执着的信念、高度负责的态度、勤勉的精神、满腔的热情,成为一名有“匠心”的教师,为学生当前与未来道德生活树立样板,成为学生的职业楷模。 一方面提高青年教师基本的教学能力,掌握高等职业教育的规律、特点,胜任新时代高职教学的基本要求。另一方面重点是培养青年教师良好的职业态度、职业精神,要主动、务实、创新、当担。

用“工匠精神”影响人以校园文化熏染和引领“工匠精神”。创建学校文化育人的环境,充分发挥校园文化在“工匠精神”培育中的引领和带动作用,以“工匠精神”感染熏陶学生的成长。注重校园文化突出专业性,侧重宣传以“工匠精神”为核心的职业素养内容,营造精益求精、严谨认真、敬业爱业、勇于创新的良好校园文化氛围,让工匠文化成为学院的特色文化品牌。

利用各种宣传媒介营造尊重知识、尊重劳动、尊重技能、尊重创造、尊重学生的校园氛围,布置工匠名人雕塑、壁画等,使学生在耳濡目染、潜移默化中,感受到“工匠精神”的魅力和价值,厚植培育“工匠精神”的文化土壤,提高学生对“工匠精神”的坚持和追求。

大力宣传“大国工匠”、“齐鲁工匠”、“济宁工匠”的事迹,有计划聘请“大国工匠”、“齐鲁工匠”、“济宁工匠”来校报告先进事迹,培养学生的职业理想与职业精神。

用“工匠精神”培养人学院要为培养“工匠精神”搭建坚实的载体,形成全方位、一体化、全程化培养体系和机制。在人才培养、专业建设、课程体系、职业能力和素质培养等方面形成鲜明特色,培养出了一大批高素质、应用型技能人才。

在整个教育过程中,要始终将培养“工匠精神”成为学生的核心素养,每一个专业应详细制定出在新旧动能转换中企业、行业工作岗位的具体素质目标与应该具备的“工匠精神”。在专业群建设 、课程改革、项目化教学等等方面将培育学生“工匠精神”体现其中。教师在教学过程中有意识让学生领会“匠人”意识,注重培养学生的标准意识和质量意识。

实施理实教学一体化,教学场景车间化(岗位化),全方位渗透“工匠精神”,全面促进学生养成必备的职业道德和职业素养。进一步推进和夯实“现代学徒制”试点,全面促进企业、行业积极参与职业教育人才培养的全过程,有效实现专业设置与产业需求无缝对接,课程标准与职业标准无缝对接,职业技能与职业精神高度契合,提高人才培养的针对性,增强学生社会责任感、创新精神和实践能力。

建立校企共同培养机制。学校主动与企业共同搭建“人才共育、过程共管、成果共享、责任共担”的育人平台,真正实现“工学结合”、“产教融合”。实现教学内容与企业项目深度融合、教学环境与工作环境深度融合、企业人员与专职教师“双职、双责”深度融合。为学生打好“工匠精神”的底子。?

用“工匠精神”造就人开展专业技能竞赛,培养学生“工匠”。结合学生所学专业,坚持“以赛促学,以赛促教,以赛促改”,以职业技能竞赛作为切入点带动专业建设、课程建设、师资队伍建设。参照国赛、省赛标准合理地组织一些校内专业技能竞赛,让专业竞赛常态化,通过各项技能竞赛,培养“学生工匠”。

强化学生教育管理,设立“企业班主任”帮助学生教育管理,有借鉴地模拟企业对职工的管理模式教育管理学生,让学生领悟到企业的文化内涵,并达到一定的认同感,为学生快速成长成才搭建平台。

利用现有的实验实训条件开展活动,训练学生养成执行规范、钻研细节的工作习惯,模拟真实的岗位训练、职场氛围和企业文化,遵循行业标准及规范要求,提高学生自主开发能力、团队合作精神和社交能力,培养学生专业、敬业、专注、坚持的“工匠精神”,让学生养成精益求精、追求完美的工作态度。

建立包含能体现学生“工匠精神”在内的评价机制,把学生的学习行为、实训行为、生产行为作为评价学生的内容,激励学生自觉养成爱岗敬业、乐于奉献、忠诚于职业、不为外界诱惑所动,时刻坚守专业岗位;勤学苦练、追求精品,百折不挠、锲而不舍、质量第一的意识;传承技艺、追求创新、勇于改革,不断进取的态度。