龙树纪念像(复制品,原作在龙树博物馆)

我们是怀着无限向往的心情来到龙树山遗址的,这里是大乘教著名学者龙树晚年说法并坐化的地方。龙树是大乘中观派的创始人,一生著述极多,有“千部论主”之称,被信徒尊为龙树菩萨。行前我们已经知道,龙树山原址已经成为水库,原址发掘的主要文物都被置于专门建立的龙树博物馆。我们从海德拉巴转车阿马拉瓦蒂,然后坐了3个小时长途大巴来到龙树山。虽然对遗址变迁有心理准备,但是当我们乘坐近一个小时的轮渡来到龙树博物馆时,还是有一种强烈的沧桑感。龙树山的原貌已经完全不存在,龙树山遗址的原有规模、形制等只能在龙树博物馆的照片中寻找。

一、龙树山的历史与发掘龙树山是一个历史城市,梵文是Na^ga^rjunikonda^,英文是Nagarjunakonda,是南印度的佛教遗址。该遗址位于基斯特那(Kist-na)河中游右岸的台状丘陵地,现代印度行政区划中属于安得拉邦(AndhraPradesh),在其北部,离首府海德拉巴约150公里。从现代的地理位置看,龙树山地处偏远地区,但考古学家认为这里是三世纪时期印度境内一王国的首都,当时曾极度繁荣。

依据所发现的碑铭记载,龙树山遗址所在地是3世纪时极为繁华的伊克须婆克王朝的首都毗遮耶普里(Vijayapuri^),当时这里是全印度的佛教中心,各地信徒聚集于此,其中有许多身为王族贵妇的虔诚佛教徒,这里也是各派讲学,寺院林立,有属于多闻、化地、西山各部派的佛寺,也有供锡兰僧尼居住的僧院等。这里的僧伽蓝,主要由精舍与窣堵波(窣堵坡,即佛塔的一种称谓,供奉和安置舍利、经文和各种法物)结合而成。在龙树山遗址范围内,以第三十八号遗迹为例,其中央大厅周围,有三面僧坊、支提窟与供有佛像的祠堂,颇具规模。

与许多历史遗址一样,龙树山也曾经被掩埋在历史的长河之中,它的再次发现是1926年。这一年,在龙树山一带丘陵的东南山麓发现了许多荒废的塔与僧院。第二年,得到信息的考古学家开始来到这里发掘,结果得到了许多可与阿摩罗婆提(又译阿马拉瓦蒂)遗迹相媲美的重要佛教文物,如“佛足”(Buddhapadas)石雕、水晶制的舍利盒等。这些文物类型多样,雕刻精美,主要为公元三世纪时期的作品。除了许多石灰石雕塑以外,挖掘发现了一定数量的佛教寺院和其他纪念石碑。这次发掘活动,吸引了当时的许多著名学者,如A.R.Sarawati、M.H.Kuraishi和A.H.Longhurst等,都先后来到这里主持发掘工作。

之后,1938年学者们再次进行了考古发掘活动。这次挖掘规模比较小,由T.N.Ramachanderan执行,主要是在Longhurst已经挖掘过的区域内进行再次发掘、整理,有许多雕塑作品被发现并做了一定的复原。同时,这次考古活动中建立了一个小型博物馆。遗憾的是,这个见证历史的博物馆现在已经被水库淹没。

1954年,龙树山遗址再次进行了发掘,主持人为R.Subrahmanyam。这次发掘的原因是当地政府要在这个地方修建大型水库,属于抢救性发掘。这次发掘作业面比较大,建立了一百个发掘点,时间跨越从石器时代到中世纪。这次发掘的成果以及之前的成果都被有目的、有计划地搬迁到一座小山上,学者们不仅按照原貌重建了部分遗址,而且还建立了龙树山博物馆,许多雕塑、壁画等珍贵文物都安放于馆内。这座小山即现在的龙树山,四周水库环绕,地形上看就是一个小岛。为纪念龙树菩萨,这座小岛命名为龙树山。

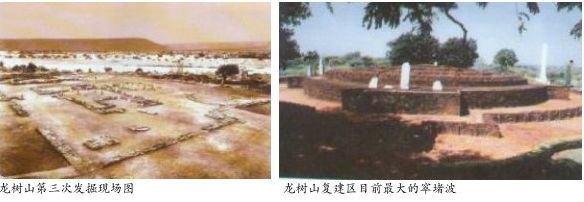

根据当地提供的材料,这次发掘与搬迁非常成功,所有文物都得到了原貌的恢复或安放于博物馆得到妥善保护。龙树山一共发掘了9个古迹遗存,其中有一些按照原比例重新建造于博物馆旁边,目的是保留遗址的建筑传统,尽可能地原貌保存。

二、当代龙树山遗址2012年7月,我们考察团是乘坐轮渡来到向往已久的龙树山。考察团由中国佛教美术著名学者、华东师范大学终身教授阮荣春领队,考察南印度佛教佛教遗址和相关佛教文化,龙树山是其中重点。目前的龙树山遗址分为两部分,一部分是复建区,是按原貌恢复的重建遗址建筑;一部分是博物馆,收藏和陈列着以往多次发掘的出土文物。

走下轮渡马头,沿着鲜花簇拥的草地小道,首先来到的地方是龙树博物馆。博物馆被高大的绿色乔木环绕,远看整个建筑并没有庞大感觉,进入之后还是发现有很大的空间。龙树山博物馆有严格的安检措施,严禁拍照。博物馆内恒温,这对于在南印度那样炎热的环境中保护文物无疑是很有帮助的。

博物馆继续向西一千米左右,就是按照原貌复建的龙树山遗址复建区。复建区边上有围墙,人为地隔断出一个分界线。围墙用大石块垒砌,基本是自然形状,没有多少加工,显得非常简陋。围墙规模也不大,一人多高,但绵延数千米,将整个复建区域都围了起来,留出几个门洞,但都很矮小,需要弯腰。穿过围墙的小门洞,一座座复建的窣堵波散落在绿树的掩映中,骄阳之下,人迹少至,很是安静。这些窣堵波一般高三米左右,直径约十到二十米之间。

龙树山的大窣堵波,文字介绍由甘蔗王子Chamtisiri在3世纪翻修,直径为32.3米,高18米,绕行小道宽4米,基坛高1.5米。目前的复建,似乎高度不足,没有体现出当年的雄伟。

大窣堵波的旁边,是一个可以进入的一个复建窣堵波,约10米进深,其内立有龙树的竖像。龙树像全身,等人高,犍陀罗风格,是复制像,原像在博物馆内。大窣堵波和龙树雕像是龙树山复建区的标志,游人必到,有专门的保安值班。

文献记载,龙树山遗址有30多个窣堵波,目前基本可以看到复建,但是文献记载的寺院已经荡然无存。据文献记载,甘蔗王朝鼎盛时期这里有30多座寺院,构成了南印度最大的佛教中心。

目前考察龙树山有两大遗憾:其一,地形改变。龙树山原址是在山谷之中,窣堵波是被山峦围绕,世外桃源的景象,而现在龙树山是坐落于大型水库形成的湖泊之中,是一个小岛屿上的建筑,窣堵波高于四周,环境显然不一样了,从当年发掘现场的俯视图就可以感觉到两种地貌的差异,而且显得非常强烈。

其二,寺院消失。龙树山曾经是寺院林立,可现在寺院遗址荡然无存,虽然许多佛像被妥善地保留在博物馆中,但寺院的形制等信息基本消失,佛像的价值明显向艺术品价值倾斜,而其中所包含的宗教内容,比如仪式的场面已经无法复制。遗憾之下可以得到这样的认识:现代技术再好,重新恢复总是难如人意,最好的办法还是尽量保持原貌。

三、龙树山遗址考察的感受和思考龙树山遗址的发掘文物,大多数都被收藏于龙树博物馆。龙树博物馆的收藏,基本上可以反映出龙树山遗址的学术价值所在。与其他博物馆不一样,龙树博物馆严禁一切拍照、摄像,这对保护文物是非常有利的措施。但是,龙树博物馆提供的图片非常有限,研究成果也不丰富,这使得来访的学者比较尴尬。馆内许多极富研究价值的图像无法带回,只能凭记忆,这个现状严重影响到龙树山遗址的研究活动和对其历史地位的评价。

龙树博物馆的文物从史前开始,分为文物陈列部分和出土地点模型部分。出土地点模型可以提供一些原貌的形制信息,但最引人注意的还是文物陈列。文物陈列主要有7个内容:第一,珍贵的文物标本。第 二,石器文物。第三,硬币陈列。第四,宗教文物。第五,艺术装饰品。第六,造像文物。第七,史前和原始时期的文物。

龙树山遗址地处偏远地区,我们从最近的城市坐了三个小时的大巴才来到龙树山所在的水库边。去龙树山博物馆所在岛屿的轮船一天两班,只有一条船,开过去再开回来。我们上午10点赶到,本来是赶第二班的时间,但是一直到下午2点船才开回来,第二班船延误了3个多小时。候船的地方饭店非常少,也非常小,码头也没有多少座椅,幸而有高大的热带植物,否则三个小时的等待是很难熬的考验。

上了龙树山岛屿后,从专业考察出发,我们首先考察了龙树山遗址复建区。修复区都为原物,所以可以感受到历史的真实气息。7月的印度骄阳似火,我们在历史岁月中徘徊了一个小时,然后来到博物馆,时间已经非常紧了,一个小时左右,就随着其他游客一同回到船上返回。只有这条船,管理人员说明不会等人。在岛上两个小时左右,考察龙树山遗址显然是不够的。

龙树山遗址是古迹,对学者而言是圣地,对一般参观者那就没有那么多内容了。这里现在也没有任何形式的宗教仪式活动,可是来遗址的参观者特别多。从现场看,修复区去的人少,大家主要是去博物馆。没有高声喧哗,安安静静地在博物馆中徜徉一个多小时。如果再加上近十小时的路程,这样的路途,这样的场景,还是很让人感动的。

龙树山遗址的考察活动给我们带来一些思考:首先,经济发展带来的世界性难题。历史上看,龙树山遗址应当有三个中心的历史内容:政治中心的历史;佛教中心的历史;印度教中心的历史。这三个中心构成了龙树山的历史地位和文化价值,但是遗址移动后,体现这些内容的外部环境荡然无存,完全没有了现场感,这对遗址保护的前期准备工作提出了很高要求,实际上是一个不可知的巨大挑战。印度遇到了这样问题,中国遇到了这样的问题,所有文明古国都遇到了这样的问题。其次,文化名人的价值。龙树山博物馆陈列了丰富的考古发掘成果,考古成果一直可以延伸到史前的文物,不过对于文明古国而言,这样的考古成果还只是具有普遍意义,并没有突出龙树山的本地内容。龙树山之所以具有巨大的吸引力,是因为伟大的佛教思想家龙树在这里的活动经历而使得龙树山遗址扬名天下。龙树山遗址在文化名人的价值指向上具有普遍意义,这一点应当更加突出。再次,印度人民具有很高的文化素质。目前来到龙树山遗址的参观者大多数是印度本地的居民,他们并没有专业性的文化知识积累,但是他们非常热情地来到龙树山遗址。在南印度的其他文物单位也遇到这样的情况,节假日的博物馆人山人海。印度人民对自己历史的热爱,反映了他们的文化素质,成为我们专业考察之外的一个重要感受。最后,遗存复制的文物价值。目前龙树山博物馆之外的遗存基本为复制,复制也具有文物价值,但需要说明,可是许多国内的研究文章并没有这样的说明,这显然是一个需要注意的地方。