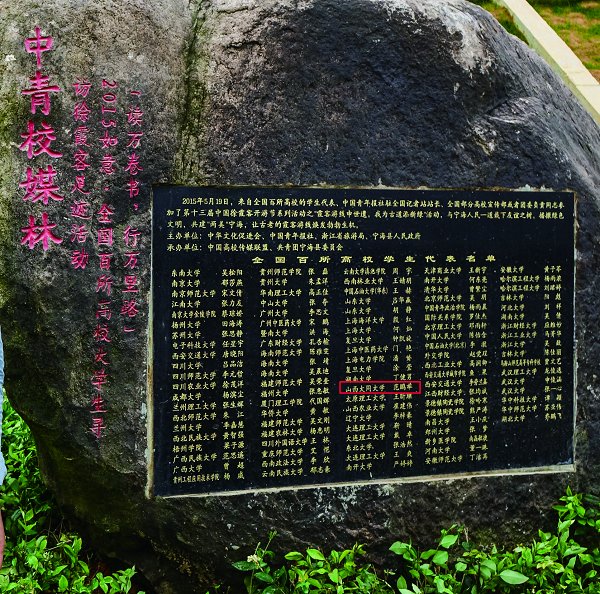

校报记者团成员参加全国采风活动(左图、下图)

校报记者团成员参加中国高校传媒联盟“读万卷书,行万里路”活动,镌刻有山西大同大学及学生代表字样的纪念石永久保存在“徐霞客游线申世遗”旅游线路上。(左图、下图)

这是敬德楼四楼东北角的一个小屋。最初里面只有一张旧的暗黄色办公桌、六张淘汰的课桌和十二个板凳,被挤挤挨挨地拼在一起,成了校报记者团的“地盘”。在这里,诞生了融媒体时代校报记者团融合发展、内部改革创新的新思路;在这里,诞生了一篇篇经过精心打磨的消息稿、通讯特稿与评论,和一个个精彩的新媒体图文音视频;在这里,诞生了微博、头条、抖音等多个同大宣传渠道,并成功推出多款爆品……如今,这间小屋显然更挤了:南墙覆满了校报记者团获得的各级各类荣誉证书,东西墙被其承办参与的校内外活动影像资料占满。它们承载着校报记者团的成长历程,记录着记者团紧跟媒体发展趋势的步步脚印,展示着记者团抓住新时代大好机遇,为推动校报和新媒体的优势互补、提升团队全媒体业务本领所做的一切努力!

在这间小屋,一届又一届的学生记者们怀揣火热的校媒情怀,凭着一身过硬的采写编摄“战斗”技能,招之即来、来则即战。他们的新闻作品在《中国青年报》、中青在线、山西新闻网、《山西青年报》等国家级省级媒体刊登;他们拍摄的2017大同火山地形越野跑挑战赛登上了央视体育频道。他们扛着“山西大同大学校报记者团”这面旗帜,从校内走向省内直至国内,通过中国高校传媒联盟平台,与清华大学、北京大学、中国传媒大学等校园媒体互动交流,同时传播着同大的声音……他们是同大新闻宣传的“轻骑兵”!

眼观新闻,脚走八方“眼界决定发展。紧跟全国优秀校园媒体的发展步伐,我们才会不断进步。”记者团学长经常告诉学弟学妹,“眼界要开阔,目光要长远。”

2014年起,校报记者团就主动融入中国高校传媒联盟。这一年,《山西大同大学报》参与发起成立山西高校传媒联盟,校报学生记者何嘉伟当选副主席。自此,载着校报记者团理想的校媒之船扬帆起航。2015年,记者团团长范鹏举担任山西校媒主席和第七届中国高校传媒联盟执行主席,记者团当选中国高校传媒联盟主席团单位,全国仅47家校园媒体获此资格,山西区域仅我校报记者团一家。

“校报就像我的飞行伞,带着我去看外面的世界,去年五月份学长学姐带我们参加校媒年会,整夜和学长的促膝长谈使我们对未来充满希望,学长们在竞选中的不凡风采与丰富的实践经历更是让我暗下决心,要在校报好好成长。”采编部门的学生记者说。到2018年,团长曹玉,孙杰,余致楠都先后进入山西校媒主席团,校报记者团更是 荣膺“十佳校媒”称号和原创内容奖等多项大奖,成员多件作品获山西高校新闻扶持计划奖。与中国高校传媒联盟的紧密联系,为校报记者们实现新闻理想搭建了更高更广的平台。

“因为校报,让我有机会去中国外交部新闻发布会现场,切身感受到最前沿的中国外交思想。”这是校报记者参加由共青团中央国际联络部与中国青年报社主办的“2018全国大学生外宣骨干培训营”活动。2018年10月,校报记者余致楠参加了中青报和安徽省旅发委主办的 “婉·约”研学游活动,“整场活动需要跟拍记录的我一刻也没闲下来。在这样的大型活动中,每个人都有很明确的分工,成长的速度肉眼可见。记得那天中国金丝楠木博物馆的拍摄任务完成之后,在返程的小巴士上我累得低头睡着,陈老师拍了张照片等我醒来后拿给我看,感谢我活动中一直坚持,并且很开心地邀请我去中青报实习,她认为能吃苦、能沉下心去学习是校媒人应有的品质,这正是她在我身上看到的,而这些品质正是我在校报学到的。”余致楠分享道。“在全国3.6万张图片中,我们的作品获得了二等奖和三等奖,由韩国前总理李寿成、著名纪实摄影家解海龙、亚洲教育北京论坛秘书长姚望、中国青年报社副总编辑翁翔等嘉宾为我们颁奖,如果没有校报的锻炼机会,不曾想过能接触到这些优秀的记者。”这是校报记者赵熠、申凯丰参加由亚洲教育北京论坛和中国青年报联合发起的 “亚洲大学生摄影大赛”……眼观新闻,脚走八方。白岩松老师在我校演讲时说:“我害怕人人谈方向,比起谈方向我更喜欢谈方法,因为方法决定方向。”校报给了他们一个跳出学校去看外面世界的机会,又在机会来临之前,培养了他们作为校园记者扎实的专业技能和正确的新闻价值观,这让他们有了充足的准备,厚积薄发。

一届又一届同大校报人都曾在“校媒人”的称谓下努力拼搏。让人感动的、艳羡的,是一代代、一届届校报人的相互帮扶和搭桥铺路,这是一种传承,让同大校报记者团可以在山西校媒的舞台上独树一帜、在中青报的平台上崭露头角。

适应时代,改革创新校报和校报记者团作为学校新闻宣传的主阵地和媒体新人的练兵场,一直是讲好同大故事、展示同大风采的重要平台。在融媒体时代,媒介融合成为媒体改革的首要目标。校报记者团的建设由此开启了打造多种媒介融合发展、多种渠道共同发声、多种资源共享的新时代校园媒体建设之路。

校报记者团一直以培养新闻采写、报纸编排、宣传策划、摄影等专业素养的学生记者为己任,坚持做有深度有温度的优质原创新闻,但在校园信息同质化、短视频迅猛发展、缺乏交流互动服务意识等现状下,如何贴近师生成为制约校报记者团发展的瓶颈问题,改革创新势在必行。从“内容为王”到“内容+为王”的改革之路由此开启,在做好原创内容、新闻报道表现形式多样化的同时,兼顾内容运营、内容分发等方面的考量,拓展传播渠道———头条、抖音、微博,借助大数据技术推荐,让同大声音传播得更远;通过热点话题加强与师生之间的互动交流,通过与社会力量和流量较大的自媒体合作举办品牌活动扩大记者团影响力,并藉此培养和锻造全能型学生记者队伍。

深耕原创,深刻阐释观点和思想。作为校报的拓展阵地,校报记者团期微信平台开辟了同话、瞰同、同影、木同、同享五个栏目,不断创作呈现有热度、温度、深度的作品,彰显同大情怀,展示同大魅力。

新媒体时代,校报记者团需要按照新媒体的生产规律进行内容生产,同时给校报供稿。“我们总是想方设法,通过不同形式让校园新闻更加贴近学生。”校报记者说,“一篇好内容需要酝酿,短的酝酿一星期、半个月,长的大稿要几个月乃至半年……”对自己的严苛要求,使他们的文字功底、运营能力等得到很大提升,使优质原创内容的顺利生产成为现实:“实录 |白岩松大同大学演讲最全稿”推文,他们全程录音,文章写到凌晨4点,最后推出了长达两个小时的音频,近两万字的文字报道,推文被校内外的网友大量点赞分享,2017年阅读量首次破万;同大考研篇,校报记者团成员凌晨5点起床,冒着呼啸寒风用相机在校园各个地点拍摄为考研奋战的同学,为他们的“最后一公里”加油鼓劲,阅读量达到2万+,在朋友圈刷屏……我们的角度,同大的温度。“视频|同大没有悲秋,只有丰收的果实!”在表现同大美丽秋景的同时引申到学校2018年沉甸甸的收获;“同影 |最全角度舞蹈大赛”,记者们在彩排期间连续跟拍两天:“我们提前观察好每个节目的最美角度和光线,在正式比赛的那天才能及时跑位,并且拍到了最全角度的美图。”一名校报摄影记者,到毕业时大约要拍摄10万+张图片,成功作品积存在硬盘里月超过1000G+。而这些,终会成为同大的珍贵历史记录。前期的精心策划,采访中的精诚合作,创作中的精心打磨,才成就了一个又一个原创精品,同时也更加坚定了校报记者们做有热度、有温度、有深度的新闻宣传的理想追求。

举办参与创新活动,形成品牌。校报记者团参与了由国家旅游局和中国青年报联合举办的“全国大学生文明旅游背包行”活动,从众多985、211团队中脱颖而出,荣获年度“优秀传播奖”;积极主办“寻找年味,留住年味”活动,承办第一届大学生原创手机漫画大赛、中国高校传媒联盟“2019水公益计划”活动……他们自发组织参与了大同火山地形越野跑挑战赛等市级跟踪报道活动,获得了社会媒体的广泛好评和认可。他们用年轻的思维和视角,成就同大大学生记者的新形象。

一支队伍,一群良师聚是一团火,散作满天星。“好的摄影作品要去耐心地读,读它的构图、光线、角度……”李太荣老师的神情总是那么殷切,恨不得把自己的“一桶水”兜底倾泻而出,浇灌滋养出更多的花。“终于‘难产’般的结束了。”这是王丽芹老师帮学生记者改稿至深夜终于产出作品后常说的话。“他们不管多忙,从来都有求必应,有时候临近深夜,有时候是在凌晨。”“校报的老师是我们的业务指导老师,更是我们的人生导师。他们会花时间和我们谈心、讲他们的人生经历和处事经验,和他们聊天总能开拓我的视野,不论对于学习和处事,还是社交都有很大帮助。”“很幸运在大学遇到教我真正知识的老师,他们好像有‘特异功能’一眼就能透视出关键问题。”在校报呆久了,记者团的成员们常有这样的心声。在几位老师的精心栽培下,一批又一批优秀的学子走出同大走向社会,成为 《《中国青年报》中国文化报》《南方周末》《山西经济日报》《山西晚报》《运城日报》《大同日报》等媒体的中坚力量。

“有一段时间真的是忙到爆炸,一篇接一篇的稿件源源不断地挤榨着我们所有的时间和精力,备忘录上写满了需要完成的事件,倒也奇怪,当时觉得事情像是一个填不满的‘无底洞’,后来才觉得那段时光是那么充实,不想未来,只做现在。所幸我们不是孤军奋战,而是勠力同心。”采编记者说,“如今,我们结束了单打独斗的时代,心在一起,就没有迈不过的坎。”一系列共同承办的大小型活动、推出高质量推文、想方设法地改造环境、开辟新道路,艰辛栽培部员……这多半年来,记者团的每个人都费尽了心血,但所有的努力都有迹可循:承办的活动受到中青报老师的认可,多篇爆款媒体产品在朋友圈刷屏,校报记者团在校内外也有一定影响力。

“校报记者团是一个流动的营地,不断有人来来往往,可它在我们心里的地位是撼动不了的,它是一段经历、一段成长,和一群有趣的朋友共同成长的难忘经历。”对于校报记者团来说,每个人都不可或缺,从学生记者到每一位老师,再到所有关心它成长的小伙伴;每个部门都必不可少,从常务的策划,到采编运营视觉的各项实施;每一个业务流程都支撑着它的运转。他们都生活在“同大校报记者团”这个大家庭里,从这里出发,在这里长大。

致敬校媒人的风雨陪伴,致敬为这个团队奉献过的所有人。