五四百年,百年五四。近代中国人民的探索进程波澜壮阔,值得纪念的事件颇多,但没有任何一个事件能享有五四那样的荣光———自五四发生后的第二年,国人即开始纪念五四,之后的纪念活动几乎年年举行,从未间断;而且,更为难得的是,不同时代的不同阶层、不同派别都对纪念五四保持了持久的热情与虔诚。在人们对五四运动持续纪念的过程中,五四文化也一直处于被不断建构的状态,对于何为五四精神,学界历来众说纷纭,爱国、进步、民主、科学、启蒙、救亡、重估一切价值等观点不一而足,而且每一观点都有充足的论据支撑和严谨的逻辑推理,从学理的角度似乎很难在他们之间作出优劣判断。然而,在我们认真研读五四精神的过程中,我们会发现,无论是爱国、进步,还是民主、科学等等,五四精神的本源在于一种责任担当,青春担当是五四精神灯塔的基石。

一、学生运动还是新文化运动———五四精神源自何处如众所知,五四运动有狭义和广义之分。狭义的五四是指1919年的学生运动,广义的则是指称1915年以来的新文化运动。然而,在历史流变的进程中,狭义的学生运动逐渐被淹没于广义的新文化运动之中,不过庆幸的是狭义的学生运动却获得了广义的新文化运动的冠名权,即“五四新文化运动”。那么,问题是,当我们来探讨五四精神时,所要研究的对象应该是狭义的五四还是广义的五四呢?五四精神的根源是学生运动还是文化运动呢?这是我们首先应梳理清楚的问题。在我看来,既然学生运动的五四能获得对新文化运动的冠名权,显然是五四学生运动广泛而深刻的影响使然,同时那也就意味着作为学生运动的五四是整个新文化运动的核心,否则,所谓的五四文化也就名不副实了。因此,作为对五四精神的探索,首先要考量的自然应该是作为五四运动的核心事件,即作为学生运动的五四。学生运动作为五四运动的核心事件,理由有二。

(一)五四学生运动对新文化传播影响巨大五四学生运动不仅极大促进了新文化的广泛传播,使之获得广泛的社会认可从而升级为运动,而且改变了新文化的价值取向,促进了知识分子与劳苦大众的联合。

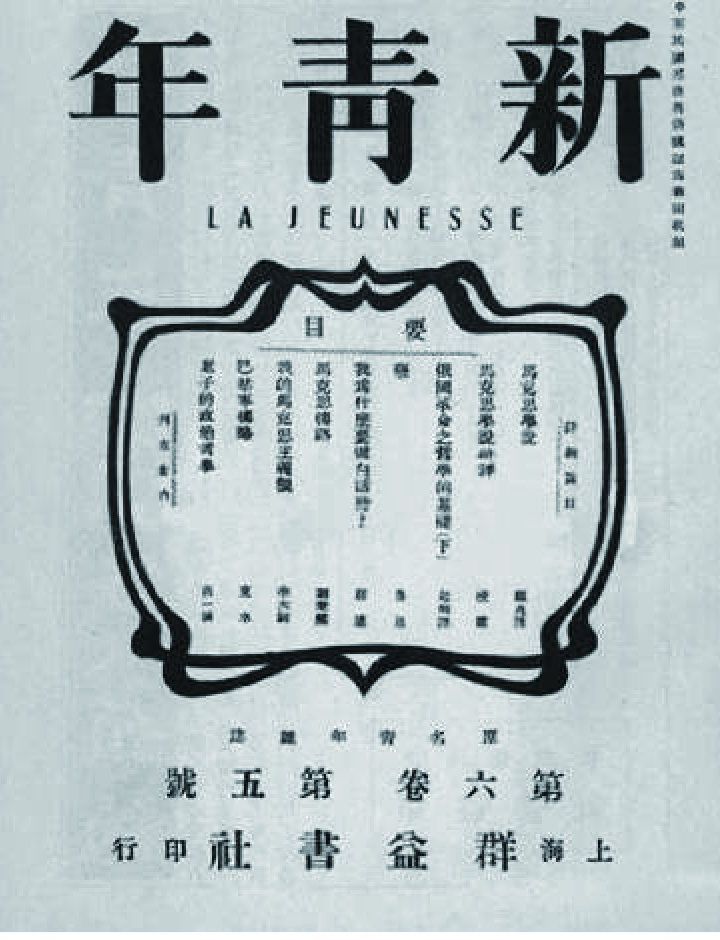

1.学生运动使新文化由思潮升级为运动毋庸置疑,五四学生运动进一步促进了大众的觉醒,促进了新文化的广泛传播,在“五四”事件发生后的半年内,中国涌现出约400种白话文新刊物。五四运动的领袖罗家伦在对学生运动进行总结时曾指出:“新思潮的运动,在中国发生于世界大战终了之时。当时提倡的还不过是少数的人,大多数还是莫名其妙,漠不相关。自从受了五四这个大刺激以后,大家都从睡梦中惊醒了。无论是谁,都觉得从前的老法子不适用,不能不别开生面,去找新的,这种潮流布满于青年界。……譬如五四以前谈文学革命的,不过《新青年》、《新潮》、《每周评论》和其他二、三个日报;而到五四以后,新出版品骤然增四百余种之多。其中内容虽有深浅之不同,要是大家肯出来而且敢于出来,已经是了不得了!又如未上市以前,白话文章不过是几个谈学问的写写;五四以后则不但各报纸大概都用白话文,即全国教育会在山西开会也通过以国语为小学校的课本,现在已经一律实行采用”。

罗家伦关于五四学生运动与新文化传播关系的认知与同时期胡适的观点基本一致。胡适在1922年发表在《申报》上的《五十年来中国之文学》一文中指出:“民国八年的学生运动与新文学运动虽是两件事,但学生运动的影响能使白话的传播遍于全国,这是一大关系;况且,‘五四’运动以后,国内明白的人渐渐觉悟‘思想革新’的重要,所以他们对于新潮流,或采取欢迎的态度,或采取研究的态度,或采取容忍的态度,渐渐的把从前的那种仇视的态度减少了,文学革命的运动因此得自由发展,这也是一大关系。因此,民国八年以后,白话文的传播真有‘一日千里’之势。……民国九年,教育部颁布了一个部令,要民国学校一二年的国文,从九年秋季起,一律改用国语。”。从罗家伦和胡适的表述中我们可以推断,五四前新文化虽已具有较高的社会影响力,但这种影响一方面更多是限于知识分子阶层,另一方面,这种影响更多是一种论辩式的思潮,并不意味着社会的广泛认可,而是由于五四的“刺激”才使民众进一步觉醒,认可、接受新文化,使其由思潮升级为民众广泛参与的社会运动。对于这一点,也许旁观者的视角更为客观、更为清晰。作为五四运动的旁观者,时任美国驻华公使芮恩施在他的回忆录中讲述:“北京的学生们‘发动了某种行动’。这是几千年来中国舆论第一次被唤起,并组织起来。由于学生们的行动,商人们也和学生联合起来了,在巴黎和会作出山东问题决议前后,中国发现了自己的能力……。从巴黎和会的决议的祸害中,产生了一种令人鼓舞的中国人民的民族觉醒,使他们为了共同的思想和共同的行动而紧密地结合成一个整体在一起”。可以看出,在芮恩施的眼中,学生运动使中国民众觉醒了,他们认可了新思潮的价值理念,并对新的青年群体充满了期待。

2.劳工神圣:五四学生运动促进了知识分子的新觉醒在五四学生运动的过程中,青年学生逐渐认识到,挽救国家危亡,仅仅依靠学生是远远不够的,必须发动劳动群众广泛参与。他们指出:“国为全国人民之国,学生不过国民之一种,救国大事,断非学生之力可以济事。凡为中华民国之国民,均应同来出力救我中国”。在“六三”之后,学生更是亲自见证了劳动群众力量的伟大,促进了青年学生的进一步觉醒。如在学生救国会基础上成立的学生团体国民杂志社,很多成员都是五四运动的直接参加者,在运动中,他们目击人民大众,特别是工人阶级的无比政治威力,因而初步放下了“五四”以前那种开口闭口斥责国民“愚昧无知”,以国民的“改造者”自居的臭架子,开始谈到工农大众的力量。《国民》二卷一号(一九一九年十一月)上《五四运动与青年的觉悟》一文,比较全面地分析了五四运动给予中国青年的影响。其中提到了:“显示了社会制裁与民众制裁的力量”、“明晰了联合的效用和必要”以及“破除了以前祟拜的锢蔽思想,表示了民众的真精神是适合于德谟克拉西的运动”等等方面。基于这些认识,作者认为要贯彻五四运动的“打倒军阀,反抗强权,为人类求自由幸福的主张,首先就必须在反军阀的同时实行平民政治”,为此就必须“加入劳动阶级的活动”,只有到劳动阶级中去“和他们打成一片,灌输他们的知识,使他们有组织、有办法,成无数个精密完善的团体,那些“骗文凭,做高等流氓、寄生虫的先生的旧习惯”才能获得改造。因此,这是“知识阶级与劳动阶级的大联合,是民众活动和民众政治实行的第一步,是打倒军阀,解除社会上种种纠纷的根本办法”。

基于以上认知,青年学生非常注重将新文化、新思想传播到人民大众中去。如北大学生创办的平民教育讲演团,五四以后活动异常活跃,在城里和乡村为劳苦大众做演讲,宣传新思想。北京高等师范学校创办了平民教育社,发行《平民教育》;南京高等师范学校学生也积极参与了平民教育实验;晏阳初更是发起了闻名全国的平民教育运动。

(二)五四学生运动既是新文化运动的产物又是新文化的社会化实践五四学生运动因新文化的思想启蒙而成,没有新文化的思想动员,就没有新的青年群体的崛起,就没有面对国家危亡青年学生的勇于担当,也就没有五四运动的发生,可以说五四运动是新文化“运动”的产物。对于这一观点,学界多有论述并无异议,在此不再赘述。也就是说,五四学生运动是新文化运动的一部分,而且,不仅如此,五四学生运动同时也是新文化的一次社会化实践。

从另外的视角来看,陈独秀创办《新青年》,旨在唤醒青年,为国家和民族的未来建构起一个崭新的青年群体。陈独秀在《新文化运动是什么?》一文中指出:“新文化运动要注重团体的活动。美公使说中国人没有组织力,我以为缺乏公共心才没有组织力。……新文化运动倘然不能发挥公共心,不能组织团体的活动,不能造成新集合力,终究是一场失败,或是效力极小”。应该说,对于青年一代的思想启蒙,目的在于建构一个新的青年群体,使之成为改造社会的中坚力量。因此,在新思潮的浸淫下,青年逐渐觉醒,开始独立思考社会现实问题,积极求索国家和社会发展的道路,社会变革的愿望越来越强烈,一些志同道合的青年人开始组建团体,青年人日益成为一支不容忽视的社会力量。先是北京一部分学生组织了爱国会,接着又联络上海、南京、天津、济南等地的学生,组成了全国性的学生爱国组织———学生救国会。到1918年8月,救国会的成员已有200多人。之后,为了便于展开活动,救国会的成员们于1918年10月20日创立了国民社,并出版《国民》杂志。1918年12月,北大学生傅斯年、罗家伦、杨振声等成立新潮社(初为新潮杂志社),出版《新潮》杂志。1919年3月,北大学生成立“平民教育讲演团”,旨在“增进平民知识,唤起平民自觉心”,邓中夏任总干事,国民社和新潮社的主要成员几乎都是讲演团的成员。

这些青年社团的相继成立,无疑是新文化“运动”的结果,而文化“运动”的这一过程实际上是对广大青年深刻的思想动员,通过文化的“运动”完成了新一代青年群体意识形态认同的初步建构,为五四运动的爆发积蓄了力量,准备了组织基础。上面几个青年社团的成员大多参与了五四运动,傅斯年、罗家伦等还成为五四运动的直接策划和指挥者。因此,从这一层面来看,可以说五四学生运动是由新文化孕育、运动而成。关于这一点,也许敌对一方的观点更具说服力。五四运动爆发后,当时政府教育部的一个主事,在给其上司的处置学生运动的条陈中说:“……北京大学发行杂志多种,专以提倡过激派伪说。平时教授学生亦本此旨。此次罢学风潮,近因虽由政治问题发生,而其远因,未始不由此种学说有以致之”。众所周知,陈独秀、李大钊则是条陈中所说的“过激派”学说的始作俑者,因此,尽管从表面来看,五四学生运动因外交问题而起,运动的目标关乎政治,但运动的源动力则是新思潮的广泛传播,是新文化“运动”的结果,是新文化的一次社会化实践过程。

由此可见,五四学生运动不仅是新文化运动的产物,而且是新文化运动过程中的标志性事件,对于新文化的传播及发展影响极为深刻,因此,对于五四精神的考察首先应该聚焦于作为学生运动的五四。

二、敢于担当,勇于牺牲:五四青年的重要标识自五四运动发生后,五四文化就一直处于被建构的状态之中,与时俱进。但是,对于五四精神的考察,则应该追根溯源,一方面要考察五四亲历者的自我认知,另一方面要考察当时社会的评价与认可。

1.学生对于五四精神的自我定位从五四亲历者自我认知的角度来看,所谓五四精神就是青年人的敢于担当、勇于牺牲。作为五四的亲历者,罗家伦认为青年对于国家民族的责任与担当及勇于牺牲的精神是最大的收获,并认为这种精神是改造中国的希望所在。他在《每周评论》上发表的《“五四运动”的精神》一文中指出:“不知这次运动里有三种真精神,可以关系中国民族的存亡。第一,这次运动,是学生牺牲的精神。从前我们中国的学生,口里法螺破天、笔下天花乱坠,到了实行的时候,一个个缩头缩颈。比起俄国朝鲜的学生来,真是惭愧死人哩!唯有这次一班青年学生,奋空拳,扬白手,和黑暗势力相斗,伤的也有,被捕的也有,因伤而愤死的也有,因卖国贼未尽除而急疯的也有。这样的牺牲精神不磨灭,真是再造中国的元素”。

应该说,罗家伦的这种认知是比较客观的。前面提到,五四以后,白话文杂志数量骤增至400多种,促进了新思潮的广泛传播,但更为重要的是,这些新期刊大多志向远大,以改造中国为己任。如《少年中国》确定的宗旨为“本科学的精神,为社会的活动,以创造少年中国”;《曙光》的宗旨则是“本科学的研究,以促进社会改革之动机”;《新社会》的宗旨为“考察旧社会的坏处,以和平的,实践的方法,从事于改造的运动,以期实现德谟克拉西的新社会”;《觉悟》的目标是做学生方面的“思想改造”事业,即要本“革心”“革新”的精神,求大家的“自觉”“自决”等等。可以说,经历了五四运动的洗礼,对于许多知识青年来说,天下要担负在他们肩上是个非常直接的感觉。1919年8月,毛泽东大声疾呼:“天下者,我们的天下;国家者,我们的国家;社会者,我们的社会;我们不说,谁说?我们不干,谁干?”。这种舍我其谁的历史担当,是五四青年的重要标识。

2.教育精英对于五四精神的认知关于五四精神的认知,陈独秀与罗家伦的观点也基本一致。五四运动一年后,陈独秀把五四精神归结为两点:一是直接行动,二是牺牲精神。“直接行动,就是人民对于社会国家的黑暗,由人民直接行动,加以制裁,不诉诸法律,不利用特殊势力,不依赖代表”。显而易见,正是因为学生已经觉悟,认识到对于国家民族的未来命运自己责无旁贷,才会有面对国家危亡时刻的“直接行动”和“牺牲精神”。

当然,作为激进的知识分子,陈独秀与学生的观点一致不足为奇。作为并不激进的知识分子,蔡元培对于学生的社会担当也着清晰的认知,他指出:“五四运动以后,学生有两种觉悟是最可宝贵的:一是自己觉得学问不足,所以自动的用功;二是觉得教育不普及的苦痛,所以尽力于平民教育。这两种觉悟,很见得与前不同,不能不算是五四运动的纪念”。当然,我们承认,五四之后,新青年群体出现了分化:一部分学生回到教室,回归自己的学生本位,致力于学业;大部分学生则走向激进,以革命救国为己任。然而,无论是读书救国,还是革命救国,青年学生的这种选择都是社会担当的体现,只是选择的路径不同而已。

3.社会对五四青年的基本认知不仅五四的亲历者对于学生的敢于担当、勇于牺牲的精神有清晰的认知,作为旁观者,时任美国驻华公使芮恩施对于学生在运动中表现出的担当和牺牲精神也是印象深刻,他在回忆录中写道:“学生们英勇不屈并团结一致地进行工作。政府很快看到,虽然它可以拘禁他们,但却无力阻挡他们所产生出来的愤激情绪的浪潮。全国各地人民发出了怒吼,人们承认,只要学生愿意,他们就能使全国人民起来反对政府……。到六月四日,北京有近一千名学生被拘留;后来被捕的人考虑得很周到,他们在出发演讲的时候就随身携带装着食物的背包”。显然,学生们知道走上街头抗议游行对他们意味着什么,但面对危险,他们没有选择退缩,而是直面危险,敢于牺牲,因为他们认为为了国家民族的未来自己责无旁贷。可以看出,在芮恩施的眼中,五四运动使中国民众觉醒了,他们认可了新思潮的价值理念,并对新的青年群体充满了期待———人们承认,只要学生愿意,他们就能使全国人民起来反对政府。

应该说,芮恩施对五四青年的评价是比较客观真实的,多年之后,人们在回忆起五四,对于青年学生的勇于担当仍是记忆犹新,“被春雷唤醒了的蛰虫小鸟一样,纷纷的在大地上活动,在温暖的春风里跳舞”;不仅自己要因应念书和救国的双重要求,又要同时向旧礼教和帝国主义者进攻,还要“替被压迫的同胞鸣不平”,的确是什么都承担在肩上,也什么都要过问。

由此可见,无论是从五四运动亲历者的自我认定,还是从当时其他群体的社会评价来看,“敢于担当,勇于牺牲”是五四青年的重要标识,这应该成为五四精神的内核。

三、觉悟青年担当救亡重任:新文化运动的目标预设当然,对五四精神的考察,我们也应该从宏观考量,从广义的五四运动来进行甄别,尤其是对新文化运动的目标预设进行探讨。

《新青年》(《青年杂志》)创刊号社告中就明确宣示,“本志以平易之文,说高尚之理。凡学术事情足以发扬青年志趣者,竭力阐述,冀青年诸君于研习科学之余,得精神上之援助”。我们知道,《新青年》是文学革命的发起者,在五四时期《新青年》的声誉也是因其倡导文学革命的原因,然而,主办者的宗旨则并非局限于鼓励青年致力于学术研究,而是要使青年获取精神上的滋养,即思想启蒙。在杂志社创刊号的社告中,第一款就开宗明义地指出:“国势陵夷,道衰学弊。后来责任,端在青年”,明确宣示国家和民族的未来命运掌握在青年一代手中,青年人应有为国分忧的担当,“修身以治国”。李大钊则强调:“吾辈学生,于国民中尤当负重大之责任,研究精神上之学术者,助我国民精神上之发展;研究物质上之学术者,谋我国军事工艺器械之发达。”当时担任《学生杂志》编辑的沈雁冰也倡言学生为社会之“中坚”,鼓吹救国之责任非学生界莫属。

蔡元培也同样认为挽救国家与民族的危亡,青年学生责无旁贷。蔡元培在《国民》创刊号的序言中指出:“向使学生而外之国民均能爱国而尽力于救国之事业,使为学生者得专心求学,学成而后有以大效于国,诚学生之幸也。而我国大多数之国民方漠然于吾国之安厄,若与己无关,而一部分有力者乃日以椓丧国家为务,其能知国家主义而竭诚以保护之者,至少数耳。求能助此少数爱国家,唤醒无意识之大多数国民,抵制椓丧国家之行为,非学生而谁?呜呼!学生之牺牲其时间与心力,以营此救国之杂志,诚不得已也”。

由此可见,无论是从亲历者自我认知还是从社会认知与评价的角度,无论是从狭义的学生运动还是广义的文化运动的范畴,五四青年最为重要的标识都应该是青春担当,他们把国家和民族的命运主动放在了自己的肩上,为了这种责任与担当去奋斗、去牺牲而义无反顾,这应该是五四文化“运动”中的精神永恒。

五四百年,百年五四。五四运动发生后的第二年,中国知识分子就开始纪念五四。李大钊在1920年纪念五四运动时说:“我盼望中国学生界,把这种精神光大起来,依人类自由的精神扑灭一切强权,使正义、人道,一天比一天的昌明于全世界,不要把它看狭小了,把它仅仅看作一个狭义的爱国运动纪念日。我更盼望从今以后,每年在这一天举行纪念的时候,都加上些新意义”。后来的事实也确实如此,对于五四的纪念,每个时代都是各取所需,对五四文化进行新的诠释,五四也从而成为“运动”着的文化,对此学术界历来众说纷纭。但有一点我们应该清楚,能够为不同时代、不同政治力量所用,五四文化能够与时俱进,意味着五四精神的内核是具有普适性的,它对于任何时代、任何派别都是有价值的。在我看来,五四精神的内核就是“青春担当”,是青年一代对于国家民族未来命运的责任与担当,这是构建五四精神灯塔的基石,没有责任与担当的意识,爱国、进步、民主、科学等等都只能是空中楼阁。因此,面对实现中华民族伟大复兴的历史使命,激活青年一代的“青春担当”意识,应是我们对百年五四最好的纪念。