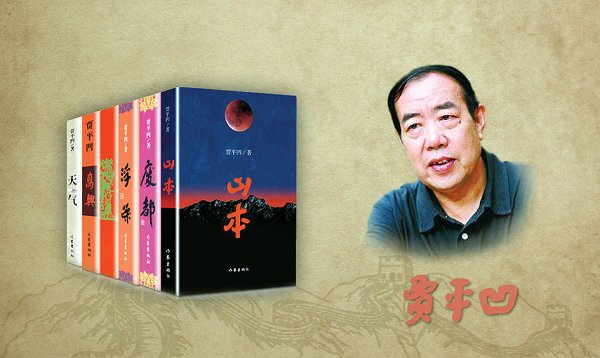

本报讯 近年来,中国当代文学取得了举世注目的成就,但在世界范围内的传播还不够充分,在中国走向世界舞台之际,这就需要包括外语界学者和中文界学者在内的人文学者共同努力推动中国文化、中国文学的国际传播与接受。翻译中国文学,并在国际杂志上发表有关中国文学的学术论文,是促进中外文化交流的有效形式,对于推动中国文化“走出去”具有重要价值。贾平凹作为中国当代文坛具有重要影响力的作家,翻译和传播他的优秀作品,更是外语界学者的责任和担当。

10月6日至7日,上海交通大学举办“贾平凹作品专题研讨会暨首届中国文学国际传播论坛”,贾平凹亲临现场,讲述他的文学创作历程。德国著名汉学家、作家、德国波恩大学终身教授顾彬,中国社科院外国文学研究所所长、中国外国文学学会会长陈众议,中国鲁迅研究会副会长郜元宝教授,上海交通大学外国语学院副院长、多元文化与比较文学研究中心主任彭青龙等做客“让世界认识贾平凹对话会”,畅谈中国文学国际传播的观点和方法。

上海交通大学党委副书记顾锋,文科建设处处长吴建南,外国语学院院长胡开宝,上海外文学会会长叶兴国出席论坛活动并致辞。顾锋对贾平凹、顾彬等学者齐聚交大表示欢迎,同时充分肯定了本次论坛举办的意义,是高校落实习近平总书记关于“讲好中国故事,传播好中国声音”的对外宣传工作的新思想的实践和探索。作为活动的主办方,上海交通大学外国语学院主动对接国家“加强国际传播能力建设”的战略,在优秀文学作品译介和学术传播中发挥了外语学科优势,本次论坛就是一次非常成功的尝试。

吴建南表示,一直以来上海交通大学以外国语学院为依托,在中国文学作品推荐、跨国别跨文化研究以及文明成果互鉴共享等方面进行了一系列的努力和探索,本次论坛的举办是学校推进文化国际传播的一大重要举措。

胡开宝认为本次论坛的举办对中国文学“走出去”战略的实施具有重要的意义,同时指出中国文学“走出去”战略的实施也面临诸多挑战。中国学者应当认识到翻译不等于传播的全部,只有那些具有宣传普适价值观又有民族特性的作品才适合于翻译与传播,学者们应当加强目标语国家的诗学传统与接受语境的研究。

来自清华大学、复旦大学、上海外国语大学、南京大学、澳门大学、陕西师范大学等的国内外教授、学者,参加了研讨会,共同探讨贾平凹小说的丰富内涵及国际传播价值。10月7日下午,举办了“让世界认识贾平凹”的嘉宾对话会,本次嘉宾对话会作为2018年“文化讲堂”第七期的主题活动,由上海交通大学和文汇报合办,吸引了700余名观众现场聆听。

“中国学术好声音”助推中国文化“走出去”

新世纪以来,中国增强国际传播能力建设,推动实施了包括中国当代作品翻译工程、中国当代文学百部精品译介工程等在内的多项翻译计划;与数十个国家开展了双边文学互译工作,交换翻译出版对方多部文学作品等等。所有这些举措,都旨在于推动文学负载着独特的中国文化源源不断地“走出去”、“走进去”,走到外国千千万万读者的面前,走进各国各民族人民的心里。与会学者认为,中国外语学者应该以更宏阔的全球视野,更执着的家国情怀,更强烈的使命感,更高的自觉性,为创新构建外语学科学术话语体系贡献才智,真正实现在国际上传播“中国学术好声音”。

本次论坛,来自中文和外语界的著名学者聚集到上海交通大学,对贾平凹作品以及中国文学的翻译和国际学术传播等问题展开了深入研讨。贾平凹是中国当代作家中创作数量和影响力最大的作家之一,但相对于他在国内文坛的重要地位,与会学者讨论了贾平凹在国际上传播的不充分,并进一步思考全球化时代本土性、民族性与世界性的关系,以及中国文化在国际传播的问题和对策。

跨学科跨文化研究任重道远

首届中国文学国际传播论坛是一次跨学科、跨文化的探索与实践。2015年,国务院学位委员会批准外国语言文学一级学科下设比较文学与跨文化研究二级学科;2017年,比较文学与跨文化研究成为外国语言文学一级学科的五大方向之一,同年中国外国文学学会批准成立比较文学与跨文化研究分会,架起了文化交流的桥梁,上海交通大学外国语学院副院长彭青龙担任会长。2015年,上海交通大学外国语学院率先成立多元文化与比较文学研究中心,推进中外文明互学互鉴、文化交流与融合。

彭青龙认为,自觉构建和中国综合国力和国际地位相称的学术话语体系,既是中国从大国向强国发展的需要,也是外语学科内涵建设的需要,更是学术共同体自觉自省的需要。为此,中国学者要有历史担当,站在中国立场研究世界学术问题,主动服务国家需要和社会需求,共同致力于构建新时代中国特色比较文学与跨文化研究学术话语体系,并在世界范围内传播中国文化和中国思想。

“五大战略”打造国际化复合型外语人才

近年来,上海交通大学外国语学院大力推进“人才强院、国际化、学科交叉、产学研结合、对接国家战略”五大战略的实施,取得较快发展。在2017年全国第四轮学科评估中,外国语言文学学科跻身A类学科,位居全国前2%-5%。

在“国际化、复合型、精英型”的人才培养理念指导下,外国语学院致力于培养包含语言智能和语言病理方向在内的,以文理交叉为特色的新兴语言学学科人才,精通中外文学经典的比较文学与跨文化研究人才,以及外宣翻译国际化复合型人才。本科人才培养方向新增翻译和语言学,与研究生教育深入对接。研究生教育首创“1+2+3”人才培养新体系。翻译硕士项目常年邀请外交部、中国外文局和联合国的资深翻译和官员直接参与翻译硕士课程的教学,着力培养高端翻译人才和国际组织管理人才。在学科快速发展的同时,外国语学院秉承初心,确立了以“优质外语教学支撑一流人才培养、以一流语言文化研究成果服务国家“的总体思路,充分依托语料库翻译学、语言测试和临床语言学的学科优势,先后与中国外文局、上海市语委、上海市教育科学研究院、上海市精神卫生中心等单位密切合作,研发语言产品,取得了良好的社会效益。

未来,外国语学院将以语料库集群的应用为基础,对中国话语体系的构建与国际传播、中国形象的塑造与传播、中国文化核心概念的翻译与演变等领域展开研究;着力开展多元文化视域下的比较文学与跨文化研究,站在中国立场研究世界学术问题,充分借鉴优秀传统文化,就世界性的学术问题提出中国学者独到的观点和方法,将中国理论、中国方法、中国视角融入全球性、世界性问题的研究之中是未来的发展方向,也是创新构建外语学术话语体系的关键所在。

为期两天的首届中国文学国际传播论坛取得圆满成功。这是首次打破了学科界限,以“国际传播”的视角进行交流对话,是一场“中西合璧”的跨学科、跨语种对话;这是一场高水平的学术盛宴,研讨会上专家学者们深刻性、前瞻性和开阔性的精彩发言为在世界范围内传播中国文化提供了新思路;这是一场高规格、影响力大的人文盛会,吸引了众多国内外学者、媒体和群众的广泛关注,尤其是“让世界认识贾平凹的嘉宾对话会”的现场观众人数创“文汇讲堂”新高。

(任祝景 彭青龙)