北京语言大学汉语国际教育专业其前身被称作对外汉语专业,最早可追溯到上世纪80年代的北京语言学院外语系汉语教研室。1983年,外语系汉语教研室开始承担对外汉语本科专业的办学任务。1985年6月,学校决定以汉语教研室为基础设立中国语言文学系(简称语文系),承担对外汉语教学师资的培养任务。同年对外汉语专业独立招生,成为全国最早开设对外汉语本科专业的四所高校之一。

北京语言大学汉语国际教育本科专业是全国高校中唯一一个连续大规模招收汉语国际教育本科学生的专业,率先在全国完成了本、硕、博学科一体化建设,形成了多层次的对外汉语师资人才培养体系,教学及科研水平在国内处于领先地位,拥有一批在本学科有影响、有威望的领军人物。经过多年培育和建设,该专业先后被确立为教育部和北京市特色专业,2007年获北京市优秀教学团队称号,2009年获国家级教学团队称号。在此基础上获批的“全国高校黄大年式教师团队”在师德师风、教育教学、科研创新、社会服务、团队建设等方面取得了突出的工作实绩。

当前,汉语教育正在走向世界。作为一项国家和民族的事业,汉语教育正面临着前所未有的机遇和挑战。科学发展这项事业、稳健推动相应学科建设和人才培养,是历史赋予北语人的使命,汉语国际教育专业教师团队必将走在责任担当的前列。

师德师风 爱与责任是师德之魂

重视教师思想政治工作,以师德建设为抓手,注重传承,常抓不懈。首先,注重学习和历史传承,将爱与责任融入到血液中,以“无私奉献,爱岗敬业,关爱学生”的理念做好每项工作。多位教师获师德标兵、“三八”红旗奖章、首都劳动奖章、教育创新标兵等称号。如程娟教授获北京市“三八”红旗奖章荣誉称号和北京市首都劳动奖章,梁晓声教授获首都劳动奖章荣誉称号和全国师德标兵称号。第二,勤奋钻研,精通业务,积极进行教学探索,提供最好的教育教学资源与科学的培养模式。第三,严谨治学,重视科研诚信,科学研究成绩卓著。

高度关注大学生思想教育工作,开展“三个一”工程。即:“一种精神”———多元文化背景下的人文精神、“一个工程”———全员系统育人工程(本科生导师制)、“一个平台”———以学生的专业学习为主线,以社会实践和志愿服务为抓手。从学生步入人文大家庭那一刻起就始终强调多元文化背景下人文精神的培养,从而使他们具有家国情怀,能以开阔的视野和博大的胸怀走向世界、走向未来,共同为弘扬中华民族博大精深的优秀传统与文化,共同为人类的友谊与和平贡献出自己的一份力量。全员系统育人工程是指在建设好辅导员队伍的前提下,再组建一支教师队伍,实行本科生导师制。本科生导师制在新生引航、班团建设、深度辅导、学术指导等方面发挥良好的作用。

教育教学 特色鲜明成果显著

人才培养模式的创新。因应国家加快汉语走向世界和中华优秀文化国际传播的重要战略需求,不断探索人才培养模式创新,提出“北语模式”,即国际化、应用型、复合型,培养“厚基础、宽口径、高素质、复合型”人才。通过实行主辅修制、本科生导师制创新人才培养机制。

特色鲜明的人才培养。依托汉语国际教育新形势和北语多元化文化背景,为我国汉语国际教育事业培养大量优秀人才,34年来累计培养本科毕业生1960余人,毕业生分布于海内外众多高校。

科学严密、特色鲜明的学科理论体系与课程体系。拥有完备的课程体系和特色课程群,课程体系在全国起到引领示范作用。开展课程体系改革,实施人文学科融通教育,培养厚基础、宽口径专业人才,促进学生多元化发展。

建构多元化实习/实践模式的体系。拥有全国最大的汉语国际教育专业实习基地作为强有力的教学支撑;探索新的实习实践模式,如中外融通、实践互动的中外学生联合实习创新教育实践模式和汉语国际教育专业本科生助教模式,取得了良好实效。前者获批北京高校教育教学改革项目,并于2016年获北语教学成果奖一等奖。

突出核心和精品课程的教材建设。多次获北京市高等教育精品教材奖、国家级精品资源共享课(钱婉约教授)。

教育教学成果实绩显著,教学项目、成果、奖项丰硕。2007年被批准为教育部第一类特色专业建设点,2008年被批准为北京市特色专业建设点。多位教师获北京市优秀教师称号或教学名师奖(程娟教授、施家炜副教授)、北京市优秀教育教学成果奖、北京市高等学校精品课程等。

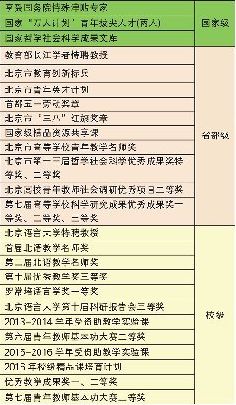

十八大以来团队成员共获得国家级奖励4项,省部级奖励9项。

科研创新 科研事业蓬勃发展

依托学科平台,促进学术发展。积极整合全校汉语国际教育学术资源,为学科建设和科学研究搭建新的平台,促进科研事业的蓬勃发展,召开国际性或全国性重要学术研讨会、承担国家社科基金重大攻关项目、国家社科基金项目、教育部后期重大资助项目等重大研究课题,并以梧桐创新平台项目形式积极组织跨学科队伍,开展基础与应用结合的跨学科研究,培育研究团队。2017年以团队成员为主申报的“北京文献语言与文化传承研究基地”成功获批北京市哲学社会科学研究基地。

项目成果、课题、奖项创历史新高。2012至2017年,团队取得了突出的科研成绩,获各级各类科研项目、成果、奖项的数量质量均创历史新高。获国家社科基金项目6项,教育部人文社科研究项目3项,北京市社科或教工委项目9项,中央其他部委项目2项,校级重要项目10项。其中,2016年华学诚教授《中国古代方言文献集成》获批国家社会科学基金重大项目。团队教师多次获教育部高校科学研究优秀成果奖(华学诚教授、邱冰副教授)、北京市哲学社科优秀成果奖、王力语言学奖(华学诚教授、徐朝东教授)、霍英东教育基金会青年教师奖(施家炜副教授)、罗常培语言学奖(邱冰副教授)等省部级科研奖项,多人入选教育部新世纪优秀人才支持计划和国家 “万人计划”青年拔尖人才(邱冰副教授)。

科研转化教学,反哺教学,双向互动。团队科学研究成绩卓著,一贯倡导以科研促教学,科研教学紧密互动。科研成果直接服务于并转化为教学,一方面相关著作类成果多作为本科生和研究生教学的教材和参考文献,另一方面相关研究成果很快补充进入教学内容。

社会服务 面向国家重大需求

坚持教育教学、人才培养、科学研究与服务社会并重,面向国家重大需求,通过二者有效互动促进专业和学科的良性发展。

服务国家加快汉语走向世界和中华优秀文化走出去战略,在孔子学院总部指导下科学研发并组织落实 《国际汉语教师证书》考试试行工作,制定严谨测试体系,科学选拔和培养国际汉语师资。

搭建全国高校合作平台 “全国高校汉语国际教育本科专业负责人联席会”,举办高层次学术研讨会,发挥学科引领作用,积极建设国家汉语国际教育专业发展智库。

推动汉语教材科学研发,让汉语教材成为汉语和中华文化走出去的重要使者,多部汉语教材被国内外汉语教学界广泛使用。

发挥智库作用,开展等级标准与规范制订、政策咨询与服务工作,发挥北语国际化特色和语言教育研究优势,服务于首都世界城市建设需求,为教育对外开放和留学生教育提供政策依据。

服务国家“一带一路”构想,为南亚国家培养精品汉语师资,突出中外学生融通教育、人文学科融通教育、多元实践模式等创新特色。

服务国家发展战略需求,致力于培养“厚基础、宽口径、广视野、高素质”的国际型、复合型专门人才,切实解决汉语走出去、语言铺路所需的教师、教材、教法、政策、标准等重要问题,在相关科学研究、社会服务、文化引领和国际化职能上积极发挥自身优势作用。

团队建设 团结协作持续发展

汉语国际教育专业不仅在学生中培养家国情怀和国际视野,建设一支优秀的教师团队同样需要人文精神。

优秀的教学科研团队:建立起服务于国家需求和建设汉语国际教育学科所必需的专家和人才资源库。首先,拥有一批本学科领域有声望的领军人物,在海内外有着重要影响。其次,教学科研水平国内领先。2007年团队获北京市优秀教学团队称号,2009年获国家级教学团队称号。现有教师团队具有高职称、高学历,年龄知识结构合理的特点,研究方向特色鲜明,学科门类丰富,高级职称者占89%,研究生导师占96%,博士学位者占89%。科研力量雄厚,在海内外具有重要的学科影响力,教育部长江学者特聘教授华学诚教授、北语特聘教授韩经太教授均为本教师团队重要成员。

以青年教师培养为重点:业务能力与责任担当并重。(1)在教学科研活动中培养业务能力。第一、依据团队发展目标和青年教师自身特点,确定团队青年教师培养规划。第二、充分发挥教研室在提高青年教师教育教学水平方面的作用。第三、启动青年教师导师制度,提高教学科研水平,注重科研定位、教学基本功和师德师风的培养。第四、组织青年教师合作建设课程或修订、编写教材。第五、制定青年教师培养相关管理制度;第六、搭建多学科门类互动、教科研多层面交流的创新平台。(2)在全员育人体系建设中培养青年教师的担当责任,在诸如本科生读书会等项目中,积极发挥青年教师的作用。