成果概况畜牧业是农业支柱产业。21世纪以来,我国畜牧业集约化、规模化快速发展,畜禽养殖规模跃居世界第一,但面临着“养殖效益低下、食品安全问题突出、环境污染严重”的困局,急需转型升级,对人才培养的质和量提出了更高要求,也为动物科学和动物医学专业高等教育提出了新的重大课题。

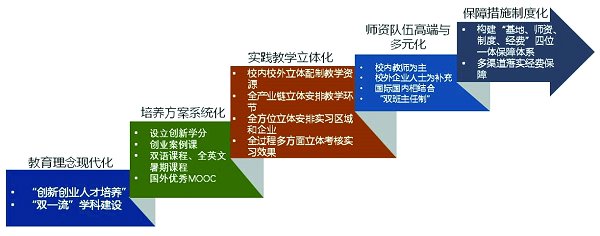

在新的形势下,针对动科、动医专业大学生存在的“创新意识不强,创新能力较弱;动手能力不够,融入社会较慢;社会责任感不强,社会担当不够”等问题,项目组在传承复合创新型人才培养模式的基础上,于2005年提出了“创新”“创造”“创业”的“三创”型人才培养的理念与目标。通过践行“三创”教育理念,深入推进教育理念现代化、培养方案系统化、实践教学立体化、师资力量多元化、保障措施制度化的“五化”综合改革,形成了知行耦合、师生契合、科教融合、校企联合的“四合”培养模式。

动物科学、动物医学先后获批国家特色专业,动物科学获批教育部“卓越农林人才教育培养计划”等国家级项目建设,项目组获得“动物医学专业人才实践创新能力培养体系的研究与实践”等6个省级教改项目资助,在“双一流”建设背景下,构建了“三创、四合、五化”的人才培养体系,真正将学科前沿和战略性高技术的最新进展纳入理论教学内容,激发、培养学生的创新意识和能力;根据经济社会和行业发展需求设置实践课程,培养学生的创造能力;与企业合作指导学生开展创业竞赛与实战,培养学生的创业精神和能力。

经过多年实践,教师指导“三创”培养水平持续提高,大学生“三创”能力显著增强。2008年以来,在校大学生发表SCI收录科研论文29篇,获全国动物医学专业技能竞赛特等奖2项,全国动物科学专业技能竞赛特等奖3项,“挑战杯”全国一等奖1项、三等奖1项,“创青春”全国金奖2项、银奖1项,“互联网+”大赛全国铜奖3项等奖励。以徐高原、王喜亮为代表的毕业生在校期间参与多种疫苗、微生态制剂的创制,并与专家教授合伙创办了武汉科前生物股份有限公司、武汉华大瑞尔生物技术有限公司等企业。成果主要内容践行“三创”教育理念,全方位聚焦“三创”能力培养内涵。

在传承复合创新型人才培养模式的基础上,提出了动科动医专业人才培养的创新、创造、创业“三创”教育理念。“创新”是创新理论,创新知识,创新技术;“创造”是在创新的基础上创造新品种,创造新产品,创造新材料;“创业”则是在创造的基础上,积极创办新企业,形成新产业,带动传统产业升级。创新、创造、创业,层层递进、步步提升,是精神、是能力、也是目标。“三创”育人理念已经成为广大师生的广泛共识和自觉行动,在两个专业的人才培养方案中得到固化并贯穿在人才培养全过程。项目实施中,学院将学科前沿和战略性高技术的进展纳入理论教学,夯实理论基础,培养学生的创新能力;根据经济社会和行业发展的需求来培养学生的创造力;与企业紧密结合,培养学生的创业精神和能力,实现课内外、校内外、国内外融会贯通。同时注重营造“三创”文化氛围,形成了学院、教师、学生共创的良好局面。

构建“四合”培养模式,多维度拓展“三创”能力培养渠道。

“四合”培养模式是为践行“三创”理念而构建的,包括知行耦合、师生契合、科教融合和校企联合。

知行耦合:学院在学生培养的各个环节均践行“理论与实践结合”的要求,培养基础理论知识更扎实、“三创”能力更强的行业优秀人才。针对各年级特点,注重理论课与实践实验课的有机衔接:低年级注重模型、标本、活体动物、显微图像和录像与理论教学相结合;高年级注重理论教学服务于生产实习、毕业论文和临床实践。

师生契合:注重教学相长、师生同创,营造“三创”型人才培养的良好氛围。建立教师指导大学生创新的激励机制;组织学生在教师指导下参加国内外的创新创业大赛。开展师生协同进行“三创”活动的评价和表彰。

科教融合:在“双一流”学科建设背景下,将一流科研资源转化为人才培养资源,及时把科学研究的新理论、新知识、新技术纳入理论和实践教学。每年超过90%的大学生进入到农业微生物学国家重点实验室、国家家畜工程技术研究中心等30个国家和省部级科研基地进行“三创”实训,参与教师的科研项目,完成国家级大学生创新创业计划、大学生科技创新基金项目等301项。

校企联合:校企联合办学始终坚持以人才培养为核心,深度广度不断提升,形式不断丰富,教育平台不断延伸。2008年以来,学院先后与正大集团、扬翔股份等23家企业签订了人才联合培养和奖学金捐赠协议,在学生实习实训、助教助学金等方面进行了深层次的合作;与扬翔股份开展的全方位战略合作更是提升了校企联合办学的层次,学生驻场实习实训,企业提供就业平台。

推进“五化”综合改革,持续性提升“三创”能力培养效果。

“五化”综合改革是对“四合”培养模式的融合与延伸,通过优化完善原有系统结构来提升“三创”能力培养的效果。

教育理念现代化:在总结国内外畜牧兽医行业发展经验以及我国畜牧业的发展态势的基础上,于2005年提出了动科动医专业人才培养“三创”教育理念,该理念与2010年教育部、2015年国务院提出的“创新创业人才培养”目标高度契合,并贯穿于华中农业大学动科动医专业的人才培养全过程。

培养方案系统化:根据“三创”教育理念,修订了两个专业的人才培养方案,优化了课程体系和实现路径。在教学中增加了现代科学前沿和战略性高技术知识;开设了新生专业导论课、学科行业进展课程、科研案例课,设立创新学分;开设了创业案例课、畜牧业论坛、企业经营理念专题、市场营销和策划专题等创业课程。

实践教学立体化:根据行业需求立体设计实践教学体系,分层次分年级立体统筹安排,校内校外立体配置教学资源,全产业链立体安排教学环节,全方位立体安排实习区域和企业,多动物品种立体安排实验实习对象,全过程多方面立体考核实习效果,形成立体化实践教学体系。独立设置了实践教学课程,改革实践教学环节;开设了综合性实验和创新性试验,建立了新的实践教学考核评价体系。

师资队伍高端与多元化:建设了一支“以校内教师为主,校外企业人士、科研人员及行业主管为补充,国际国内相结合”的多元化高水平一流师资队伍。充分发挥院士、“千人计划”特聘教授、长江学者等顶尖专家科研成果丰硕、创新能力强的优势,建立了一批教授领衔、骨干教师和企业兼职教师参与的教学团队,指导大学生创新创造能力的培养。实行了校内校外相结合的“双班主任制”,加速学生对社会的了解和对行业文化的认同。

保障措施制度化:围绕大学生“三创”能力培养的理念,构建了“基地、师资、制度、经费”四位一体的保障体系,制定了相关的制度及办法。如制定《实习实训基地管理办法》,规范实习实训基地管理,提升基地水平;制定《综合奖励办法》,重点奖励在“三创”能力培养中做出突出贡献的教师。多渠道落实经费保障,将企业合作经费、校友捐赠等直接用于大学生“三创”能力培养的全过程。为了激发学生参与“三创”实践的积极性,陈焕春院士将其获得的湖北省突出贡献奖100万元奖金捐出为引子基金,得到批了行业企业家的积极响应,募集1600万元成立了焕春基金,用于奖励“三创”优秀学生。(如上图)改革与实践成效学生的“三创”能力显著增强,人才培养质量显著提高。

自2008年以来,已有3000多名本科生直接受益。我校动物医学专业本科毕业生丁一是新中国成立以来第一次在美国获得美执业兽医学博士学位的中国学生。学生连续几年在国际遗传工程机器设计(iGEM)大赛、全国“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛、全国大学生创业计划大赛等比赛中获奖;在第二届全国大学生动物科学专业技能大赛、“雄鹰杯”全国小动物医师技能大赛均获特等奖。本科生一次性就业率95%以上,毕业生“三创”能力受到用人单位普遍好评。学院2015届毕业生汪娇,参与各类创业大赛均获佳绩,成立了耕读华农农业(武汉)有限公司,并先后吸引投资2000余万元,本人也获得湖北省“创业之星”、武汉市“洪山好人”等荣誉称号。

教师的教学指导水平不断提升。

教师注重大学生“三创”能力培养,积极参加教学研究与改革,教学水平显著提高。2008年以来,主持教学研究与改革项目50项,发表教学研究论文26篇,建成国家级精品资源共享课程5门,出版教材22本,其中4部获国家精品教材,立项建设大学生在线开放课程10门;在全校率先开展青年教师实践操作技能大赛等活动,专业教师全面参与生产实习和毕业实习指导工作,实践教学指导能力与学生的实践创新能力也同步得到提升。

学科专业的实践创新资源丰富优化。

经过改革,实践实习基地、实践创新课程等实践教学资源大幅度丰富优化。建成了动物医学国家级实验教学示范中心、动物科学省级实验教学示范中心;新建了学生实习鸡场,提升了教学动物医院、实验动物中心、实习猪场、动物疫病诊断中心等校内实习实践基地的功能;建成了教育部和农业部共建的农科教合作人才培养基地、湖北省高等学校动物科技大学生创新活动基地、湖北省示范实习实训基地,持续建设了校外生产(临床)实习基地35个。

促进行业持续健康发展。

依托“三创”培养理念,形成了“面向行业、服务行业、引领行业”的办学特色。学院连续举办了18届全国规模化猪场疫病监控与净化研讨会、17届湖北种猪拍卖及学术交流会、11届中国奶业协会繁殖技术研讨会、8届全国牛病会等大型会议。陈焕春院士领衔的研究团队,连续在国家“973”、“863”、国家科技支撑计划和国家重点研发计划等重大科研计划中开展战略咨询,有关动物疫病防控、农业生物药物创制和畜禽高效健康养殖等战略研究、立项建议、实施方案和项目指南,均被采纳和实施,先后获得国家科技进步二等奖4项、国家技术发明二等奖1项、湖北省科技进步一等奖和技术发明一等奖14项。学生全程参与各类大会组织、项目实施等,形成学生“三创”能力培养与支撑行业发展良性互动。

成果特色与创新点率先提出针对动物科学和动物医学专业人才培养的“三创”理念,系统构建“三创”人才培养体系。

为适应我国养殖业转型升级对人才的需要,在国内外同类院校和行业企业广泛调研的基础上,项目组提出了针对动科动医专业人才培养的创新、创造和创业“三创”理念,加强知行耦合、师生契合、科教融合、校企联合的“四合”培养,推进教育理念现代化、培养方案系统化、实践教学立体化、师资力量多元化、保障措施制度化的“五化”综合改革。通过这些措施构建了“三创、四合、五化”的人才培养体系。

着力夯实“三创”能力培养的实现路径和保障体系。

为实现“三创”型人才培养目标,明确了两个专业的人才培养标准,修订了两个专业的人才培养方案,优化了课程体系,增加了创新模块课程和创业模块课程。构建了“基地、师资、制度、经费”四位一体的保障体系。为了激发学生参与“三创”实践的积极性,成立了焕春基金,用于奖励“三创”优秀学生。

成果推广应用情况成果在校内外持续推广使用。

2008年以来,成果首先在学院全面实践实施,在人才培养方案、教学大纲和教学实践中得到直接体现,已有3000多名本科生直接受益,并对学校其他农科专业产生了辐射示范作用。将“三创”理念融入全国动物生产类教学质量标准的制定过程中,形成了国家质量标准,并在西北农林科技大学等多所兄弟院校进行解读和推广。成果同时得到了国内外高校的广泛关注与认同,应邀在全国兽医学院院长联席会、动物科学和动物医学专业全国教学指导委员会、畜牧高峰论坛等会议上介绍改革与建设经验,美国佐治亚大学、中国农业大学等35所国内外高校来校考察交流和专题调研学习。

项目成果得到同类高校和企业高度认可、社会广泛关注。

在《高等农业教育》《PakistamVeterinaryJournal》等刊物上公开发表项目成果相关的教学研究论文26篇。全国人大农业与农村委员会、农业农村部、湖北省、武汉市等各级领导来学院视察工作,赞赏“三创”理念和毕业生适应社会的能力。正大集团、硕腾国际(中国)、牧原股份、扬翔股份、瑞鹏宠物医疗等行业企业和中国农业大学、南京农业大学、浙江大学、中国农科院畜牧兽医研究所等科教单位高度赞赏动科动医专业毕业生的实践创新能力。光明日报、人民日报(海外版)、人民网、光明网、新华网、凤凰网等媒体对动物科学、动物医学大学生实践、大学生科技创新等进行了报道。