1988年,胡之德前往宁卧庄宾馆看望邵逸夫

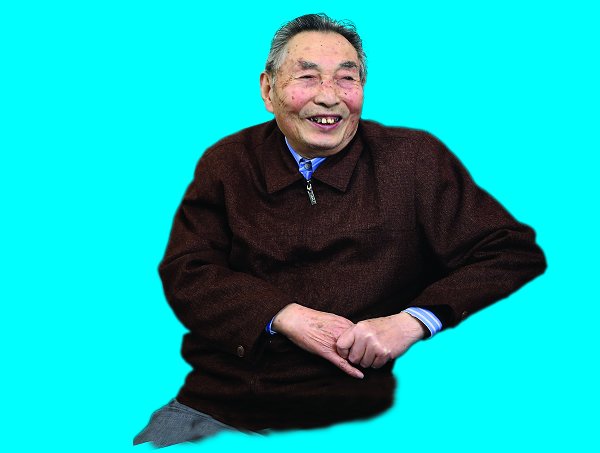

1990年,胡之德与李政道交流

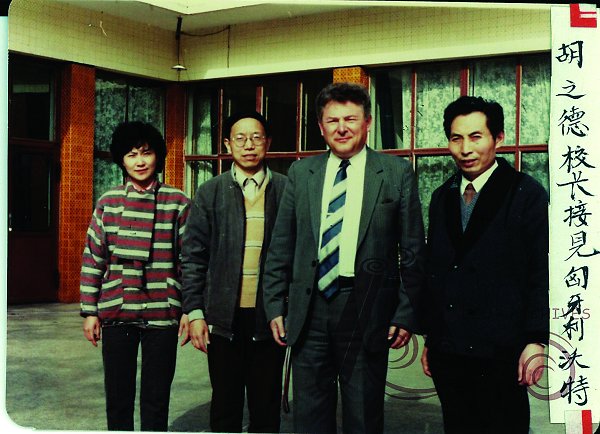

1987年,胡之德会见

雷丁格教授

志长不怨叹,有胆才能搏。

每日急匆匆,稻香风雪中。

波浪人生独风景,把酒对长天。

胡之德,1985年3月至1993年4月任兰州大学校长,是一位在兰州大学办学史上有着举足轻重地位的人物。

1952年考入兰州大学化学系,胡之德有幸成为新中国“高考时代”的第一批大学生里的一员。

大学时代,对党和国家朴素的感情、对上大学机会的格外珍惜、对知识的高度渴望……种种因素缠绕交错,在当时兰州大学极端艰苦的生活学习条件下促成了一个近乎疯狂的“学习场”,胡之德在这个“学习场”中很快崭露头角。

1956年,胡之德大学毕业留校任教,直至几乎整个60年代,他的主业是“学做一名老师”、完成了从“教师”到“老师”的过渡,同时在仪器设备极其简陋的条件下开启了科研生涯。

70年代,文革的冲击使胡之德不得不走下讲台,但对学校的热爱和对未来的真知灼见使他始终坚守在实验台上,终于迎来了“科学的春天”。

1985年,胡之德出任兰州大学校长,任上他做了一件“我自己感到最满意的事”,那便是顶着各方压力破格晋升了91位35岁以下的教师为教授和副教授,时至今日,这91人中已经走出4位院士。

1993年从校长任上退下来之后,胡之德回归“老师”,培养博士研究生50余人、与11位博士后合作开展工作、发表SCI论文400余篇,是Elsevier公布高被引作者之一。撰写5本业务著作、合作编著3本高等教育管理类专著、发表教育方面的文章40余篇。

2005年,胡之德正式退休,持之以恒的学习精神和“活到老干到老”的昂扬斗志使他退而未休,组建并带领甘肃省老教授协会的老专家老教授到农村去从事“两基教育”、开展青少年思想素质教育、推动农业科学技术为三农服务、组织教授医疗队为农民诊疗治病,提高基层医疗管理水平……在尽心竭力为地方服务中得到了中共中央组织部的表彰和时任中共中央政治局常委、国家副主席习近平同志的高度赞扬。“高考时代”的第一批大学生在我国高校招生考试史上,1952年是一个非常重要的年份,它形成了高考制度的基本框架,成为新旧招生制度的分水岭,标志着我国“高考时代”的开始。胡之德便是这“高考时代”的第一批大学生。

1931年12月24日,胡之德出生于四川荣县一个普通的农民家庭,从小就随祖父和父亲做农活。1948年底,胡之德从高中失学在家,就又操起了农具。1951年9月,四川荣县中学复学,胡之德得以重返学校,但由于环境的特殊性,“复学的一年里其实并没有学到什么知识”,一年后便参加了高考。

解放初期的中国迫切需要有知识、有文化的人来建设国家,所以“国家动员所有的高中毕业生和同等学历的学生都参加高考”。高考前两个月,四川省按川东、川南、川西、川北四个行署进行划分,每个行署所辖区域的学生集中在行署所在地进行培训,胡之德所在的荣县属于川南行署。“培训内容主要是政治课,一是新民主主义革命论,二是社会阶级发展史,三是共产党简史,这些课程在国民党时期都没有学过”。两个月培训结束,正式参加高考,“高考除了这三门课,也考数学、物理、化学。考完后国家并没有公布成绩,只是将参加高考的学生分成两部分,成绩较好的一部分人就直接上大学了,成绩不合格的一部分人其实国家也解决了他们的上大学问题,例如我们川南行署,成绩不合格的被分到哈尔滨工业大学上预科,第二年也都上大学了。我是被直接分配到兰州大学化学系”。

当时的兰州大学学生比较少,“我们来之前化学系只有十几位老师、十几位学生,我们这一批通过高考来到兰大的人数是空前的,学生总人数一下子达到了七八百人”。

自强不息的大学生1952年9月,四川省考上大学的学生被集中到成都,解放军派出了500辆大卡车,每一辆卡车里坐着32个人,“4排,每排8个人,中间两排背靠背,边上两排靠车身,各自坐在自己的行李上”。浩浩荡荡的车队从成都出发,行进了5日才到达宝鸡,之后就分成了西北、华北、东北三队各赴所录取学校学习。

胡之德来到了坐落在甘肃省兰州市萃英门的兰州大学(位于现兰州大学第二医院)。

生活环境是及其艰苦的。冬天气温达到零下20多度,“我们南方的学生占到80%,尤其四川人多”,来兰州之前谁都不了解这里的气候,“所以很多人是穿着草鞋、背着草席来的”,9月份入校,10月份感冒的人便多起来了,这还没有到更冷的时候。为了解决这一问题,学校出面和兰州军区协调,兰州军区给学生们不论男女每人支援了一套军服和一顶帽子,“就是过去八路军、新四军穿的那种灰色军服”,这下算是安全过冬了。

没有自来水,不论饮用水还是实验用水,都要师生用毛驴到黄河边去拉,拉回来的水装在大煤油桶里边,“桶里一半水一半泥,把上边的水喝了,下边的泥倒掉,老师学生都喝这个水”,后来才用明矾澄清饮用上层清水,再后来老师们教学生用明矾处理后的清水在实验室作蒸馏实验,再用虹吸原理将水循环利用,“用现在的话说就是节约用水”。大家都抢着用毛驴车去黄河拉水,以此来磨砺意志,锻炼自己。

“屋外大雨,屋内小雨”,便是那个年代大学生宿舍的真实写照,女生4个人一间大约12平米的宿舍,“还算不错了”,男生28-32个人一间大房子,每人一张床板,房子四通八达的缝子到处通风。冬天的时候,尽管大房子里生着两个炉子,但依然阻挡不了寒气袭人,“大家睡觉就用被子把脑袋裹起来”。起初很多南方的同学生不了炉子,“我还是生炉子的冠军呢,不论教室还是宿舍,炉子基本上都是我生的。后来大家就都会生了,毕竟这是个简单劳动嘛。”胡之德笑言,“大家平常走路的时候看到浮柴都会捡起来,用浮柴生火容易些,大家都很自觉地会这样做”。

学习条件方面,“当时的兰大只有三个教学楼一个礼堂,其余基本上是平房,而且那个时候的平房都是土坯砖做的”。

仪器设备也是非常简陋的,滴定管、容量瓶、试管、烧杯,等等,“只有这一些最简单的玻璃仪器,但都是从德国进口的,大家都很爱惜,轻拿轻放,没有破碎的”。数量有限,仪器设备只能两三个人共用一套,“但大家都要争取做,就轮流进行”。每个人做完实验后,会自觉将仪器清洗干净,以便下一个人操作。

国家对大学生给予了生活上的保障和关怀。学生分为两类,一类是从解放军或地方来的带工资的调干生,另一类不是调干生,“国家给这部分人都给了助学金”。3元、4元、6元的助学金保障了大学生的基本生活,“我是6元,最高的,其中4元用作生活费,剩下2元用来买书买文具,那时吃得很好,每日午餐晚餐均四菜一汤。”

在这样的条件下,学生的学习热情和积极性却是很高的,“因为刚刚解放,能上大学都是党和政府给我们提供的这样一个机会,都很珍惜,学习都高度自觉,当时的说法是为人民服务,只有学好本领了才能为人民服务,用现在的话说就是一种自强不息的精神”。

从周一到周日、从早到晚争分夺秒地学习,冬天上晚自习,“每一个炉子跟前只能围上六七个人,到第二层后就没有热气了”,但这丝毫没有击退大家学习的积极性,甚至晚上10点熄灯以后,大家学习的战场就转移到了路灯底下,“零下20多度的气温是个什么概念呢,黄河结冰后汽车马车都能过去,所以在路灯下学习很多人的耳朵、手脚都冻出了冻疮”。

这样的学习风气像强大的磁场一样紧紧地吸引着当时的兰州大学学生,“这是一种学习拼搏的精神”。

学生近乎疯狂的学习引起了时任校长林迪生对大家身体健康状况的担忧,“天山堂旁边十几米远处就是操场,强制要求老师学生在操场上做工间操,除此之外很少有人参加课外活动,也很少有人休息”,为此,学校后来每周六晚在至公堂举办跳舞活动,“除了至公堂,其他地方的电灯都关掉”,以此强迫师生到至公堂跳舞。同时,学校要求所有学生必须参加劳卫制课程并且达标,“达不了标是不能毕业的”。

感受家国情怀的老师被这个强大的磁场牢牢吸引着的,除了学生,还有老师。

“给我们上课的几乎全都是教授,没有助教上课,讲师上课的很少。上课的教授绝大多数是从国外回来的”。

他们原本能够在生活条件相对较好的国外定居,但他们选择了坐至少一个月轮船回国,回国后又车马劳顿来到兰州,“当时的兰州是很落后的地方了,为什么这么说呢?兰州市那个时候除了五泉山有一个三层的楼房,是解放前张治中长官住的地方,再就没有楼房了。所以当时这些人能够到这里来并扎根一辈子,我认为都是爱国者,都是好样的”。

解放不久的1952年,教授们经历了思想改造运动,“国外回来的教授都接受了这个教育”。

教育使教授们思想观念和情感发生了很大变化,就这样,他们心怀建设祖国、为祖国培养人才的责任感、使命感和强烈愿望,投身到兰州大学的教育事业中来了。

法国回来的戈福祥教授讲授《无机化学》和《工艺化学》,他是国民党时期资源委员会的七个成员之一,“后来参与组建了中国化学会”。

美国回来的陈时伟教授任兰州大学理学院院长,后任兰州大学副校长、化学系物化教研室主任,“他亲自给我们讲授《物理化学》”,其夫人左宗杞教授是化学系系主任,“他们俩都是解放前中央大学派往美国伊利诺伊大学的高级访问学者,陈时伟是学光化学的,是当时我们国家学光化学的少数几个人之一,左宗杞是研究高温和低温电池的”。

实验课程是由讲师、助教来讲授,“他们还要和学生一起听教授讲课并参与辅导答疑”。

老师们认真、勤奋、踏踏实实地教学,完全做到了对学生严格要求、精心培养。所谓精心培养,“就是老师手把手地教试剂瓶怎么洗,容量瓶怎么拿,滴定管怎么看,滴定管如何绝对校正,容量瓶和吸量管如何相对校正,等等。”

课下的师生关系也很融洽。老师常常到学生宿舍和学生一起学习,休息日的时候,老师还会请学生出去玩,“偶尔请学生吃红枣”。学生生病了或有困难,“包括老师和其他学生,大家来照顾、帮忙,例如把稀饭熬好了给你送过来。师生之间没有明显的界限,是一种真正的师生友谊,按照现在的话说就是师生平等、师生民主、相互尊重”。

化学系发展的第一个学生党员1952年5月,胡之德在高中加入了共青团。

1952年9月初到兰州大学化学系,胡之德被选为班长,学习努力刻苦、工作积极热情、班级活动组织的好,很快胡之德成为化学系党小组组长朱庭珍老师的左膀右臂,进而被学校选为团委宣传委员,“相当于现在的宣传部长”,得到了党组织充分的考验、磨砺与培养。

1953年5月,胡之德正式加入中国共产党,成为化学系发展的第一个学生党员,也是化学系除朱庭珍老师之外的唯一的党员。此时距胡之德加入共青团刚好一年的时间。

用一年时间完成思想上的巨大进步和提升、进而得到党组织的青睐和认可,与当时的社会环境息息相关,“我们是从国民党时期过来的,我们能感觉到解放后的一切都和国民党时期不一样,共产党关心每一个青年,校长对人的关心,师生之间、同学之间的友谊,在旧社会从来没有感受过,所以就感觉一切都好得不得了,在这种情况下,对党产生了一种朴素的感情。”

无论是校长还是书记,报告中总会要求全校师生要为了国家建设努力学习掌握本领,只有这样才能参加和做好国家建设工作,“这种朴素的讲话、朴素的感情引起我们的共鸣,我们就要热爱党、热爱新中国,我们唯一能做的就是用自己的实际行动来报答”。

正逢抗美援朝战争期间,这种朴素的感情全部抒发在了写给“最可爱的人”的慰问信、感谢信中,“我们要学好,我们也要上战场”。这样的信胡之德写了三封。

毕业前夕,根据学校的安排,生物系、数学系和化学系要成立一个支部,“三个系合起来也才有十几个党员”,化学系的党员依然还只有朱庭珍老师和胡之德,胡之德任化学系党小组组长后,“发展了若干党员”。

1956年毕业时,胡之德获得了学校的优秀毕业生奖并被告知留校工作,“还给我发了几十块钱”,四年未曾回家的他有路费回了趟家。

教学科研两个中心留校工作以后,作为助教的胡之德,工作先从学做一名“助教”开始,主要工作内容就是带实验课、和学生一起听教授上课等,这样的学习状态持续了整整6年,直到1962年胡之德成为一名讲师。

但是按照当时的要求,讲师依然没有上讲台授课的资格。通过进一步的学习锻炼,胡之德迎来了上讲台之前的试讲,“试讲的时候教研室里所有老师都来听课,当场提问,我试讲了三次才过关”。胡之德迈出了讲课的第一步。

在讲《分析化学》基础课时,胡之德对每一章都要推导出一两个有代表性的公式或数学模型以表述该章的主要内容和一些实验现象,每讲一张图、一个表格数据和一个公式时总是告诉学生其中的思路、方法和结果分析,以便使学生掌握和学习前人的科研方法,听过他的课的学生大都认为他的教学“有系统性、理论性和启发性”。

1979年,胡之德第一次招录硕士研究生。在研究生的教学中,他非常注重探索培养研究生的创造性,注意启发学生如何由已知去探求未知知识,用已有信息去寻求规律,挖掘文献数据的有效信息及其实用价值,提高学生的求异思维和创新性;始终将定性和定量方法结合起来,让学生懂得如何将数据和图表转化为公式或数学模型,由感性认识上升为理性认识。

在长期的教学中,胡之德编著了《分析化学中的溶剂萃取》、《分离科学与技术概论》和《高效毛细管电泳》等分离科学的参考书。

在做助教期间,胡之德在左宗杞教授的指导下开展科学研究工作,“我始终坚信科学技术一定能为中国富强和人民富裕服务”。

在无设备、无经费的条件下,胡之德选择了当时国内外研究极少的反相无机薄层色谱和反相纸色谱作为研究课题,用简单的量筒和滤纸或玻璃薄板做工具,有时甚至将简易工具搬回15平方米的家中做研究。

不仅如此,他还选择新颖的高效离子交换色谱,对周期表中40余种离子进行较系统的研究,并总结出了有一定预见性和实用意义的数学模型;相继选择高效液相色谱中的构效关系作为课题,研究了分子连通性指数、诱导效应指数、分配系数、疏水性参数、扩展溶解度参数、酸碱参数等与色谱行为的关系,尤其对扩展溶解度参数的计算,提出了简易的数学模型,完善和发展了前人在这一小领域的工作,计算了400多种有机物的扩展溶解度参数并用于研究其与色谱行为的关系;还研制成在线微波流动注射分析仪,用于贵金属等的分析,制定了一系列新方法;在高效毛细管电泳的分离分析中,他结合中国的传统中药,将高效毛细管电泳用于秦皮、杜仲及其组织培养体系、丹参及其注射液、甘草、天麻等10余种中药及一个方剂中复杂体系活性组分分离和测定,为中药质量的控制和走向国际市场提供了新方法。

值得一提的是,在那样一个科研工作还未能全面普及的年代,胡之德目光敏锐地捕捉到了交叉学科这个新兴事物及它所(下转4版)