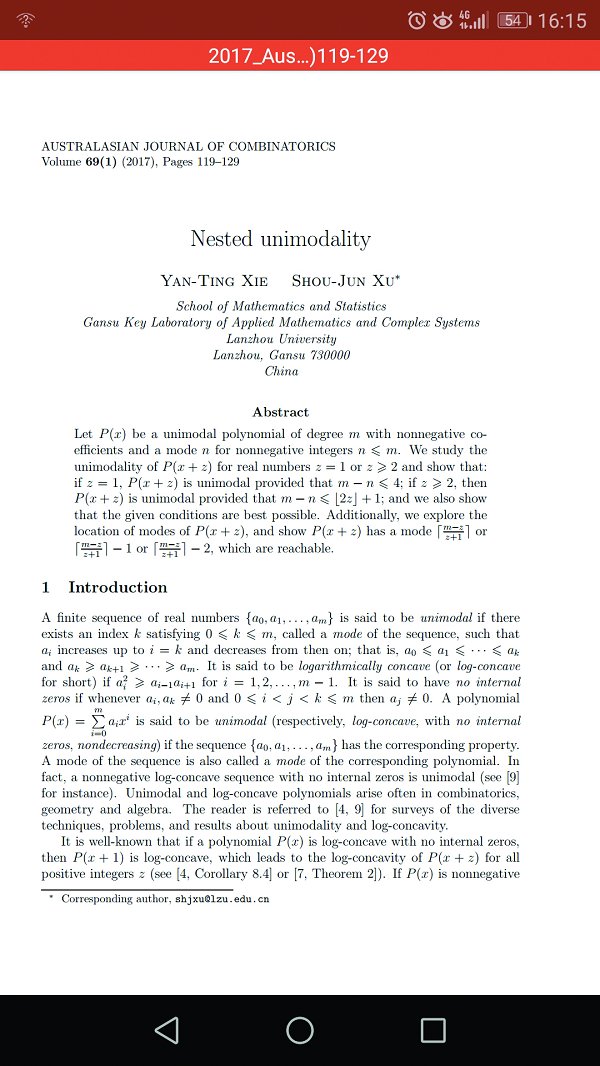

谢炎廷在《澳大利亚组合学杂志》上所发表论文的首页

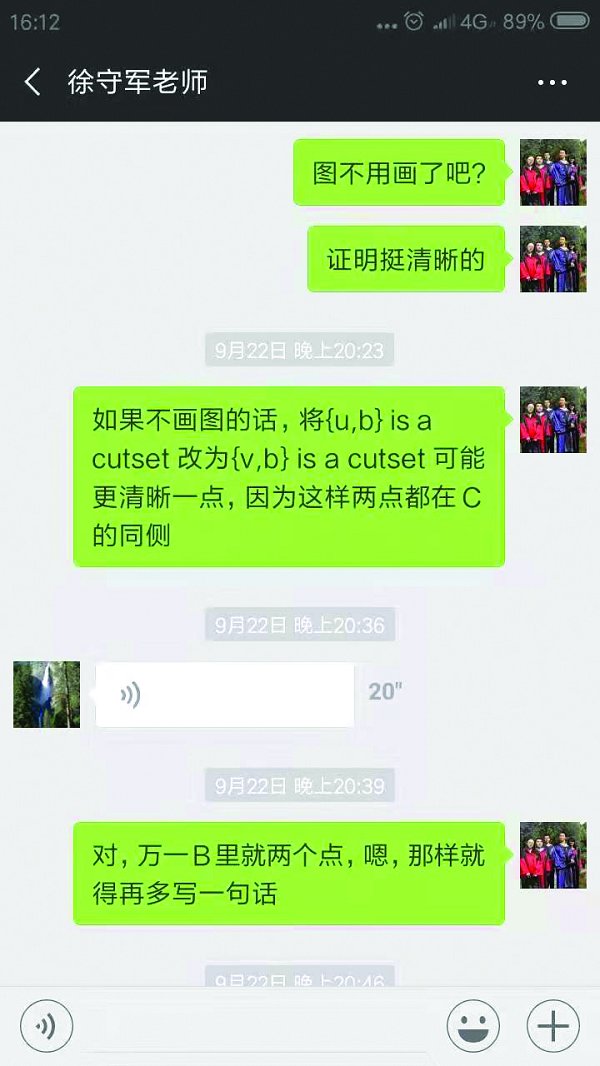

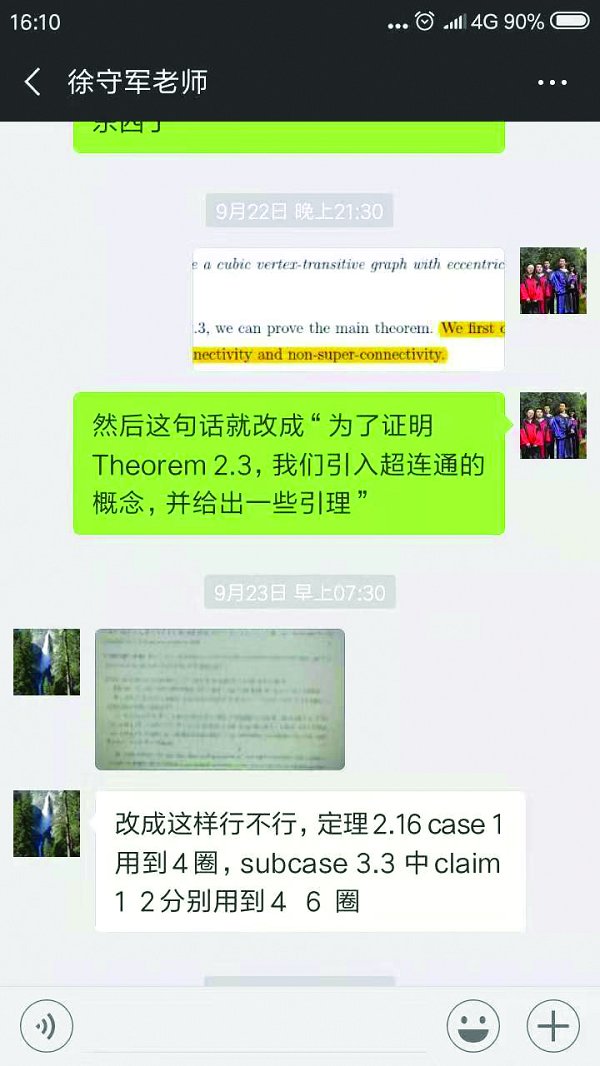

谢炎廷与徐守军在微信中讨论问题的聊天记录

(上接1版)在键盘上打字对谢炎廷而言却不是件容易的事,别人一个小时就能完成的任务,他用“一指禅”却需要整整一天,也就是靠着这种顽强的毅力,在徐守军和谢炎廷的共同努力下,这个未解的科学问题得到了解决。

谢炎廷据此用中文写成一篇学术文章,徐守军花了很长时间帮他翻译成英文稿件。文章得到了该领域国家优秀青年基金获得者、南开大学杨立波教授的高度赞扬,“在国内组合界来说,最厉害的就是南开大学组合数学中心,所以杨立波教授在这方面是很权威的”。

业界“大牛”的肯定对谢炎廷而言如久旱逢甘霖,使其兴奋不已,信心倍增,不仅依托该问题完成了“本科毕业论文”的撰写,而且经过与徐守军的反复讨论、否定、修改、推进,文章于2017年发表在“组合领域不错的刊物”《AUS鄄TRALASIANJOURNALOFCOM鄄BINATORICS》(《澳大利亚组合学杂志》)上。

文章修改期间,师生两人常常并排坐在徐守军的办公桌前讨论,谢炎廷一说话就紧张、一紧张就满头大汗,徐守军便一边说话一边扯上一段卫生纸帮谢炎廷擦汗。

说到文章的发表过程,谢炎廷母亲感慨万千:“以前没有写这篇论文之前,孩子总是缠着我,有时候情绪也不是很好,我基本什么都干不了;后来在徐老师的指导下开始做研究写论文,他有事做了,也不缠着我了,甚至还让我出去,说他要安静学习思考,尤其是努力有了成效之后,每天早上起床吃饭后他都自觉坐到书桌前学习看书,一坐就是一整天。有时候一个问题好长时间都突破不了,他很苦恼,我也跟着很沮丧,偶然有一天他灵感突现,我也顿时兴奋起来”。言语间,我们似乎深切感受到了这位坚强母亲的喜怒哀乐。

自家教出的“大学生”

这位母亲不仅是坚强的,更是伟大的。

1992年9月29日,谢炎廷比预产期提前将近50天出生,5斤2两的体重、漆黑的头发、长全的指甲盖,诸多基本正常的新生儿指标使家人并未察觉到异常,但家人渐渐注意到,同龄的孩子会爬会坐会翻身了,甚至有些都会站立、学走路了,谢炎廷却“身体软软的”,什么都不会。直到11个多月的时候,一次意外感冒发烧被送进医院,“脑瘫”被检查出来,这样晴天霹雳的结果家人无论如何都接受不了。

家人流尽了眼泪,但生活还得继续,擦干眼泪昂起头,一家人开始了谢炎廷的漫漫养育之路。

学说话走路就是摆在谢炎廷面前的首要难题。家人不厌其烦地嘴对嘴教谢炎廷说话,从叫“爸爸妈妈”到可以说更多的话,“尽管不是很清楚,但总算是会说了”。学走路就更难了,由于双脚畸形,小时候的谢炎廷接受针灸、按摩等治疗,“孩子真是没少受罪,针灸的时候我都不敢看”,从最开始的扶着东西走路,到6岁左右,谢炎廷终于可以趔趔趄趄独自走路了。

相较说话走路,吃饭算是谢炎廷“相对容易掌握”的生活自理能力,尽管吃一碗饭需要大约40分钟的时间,“勺子筷子一起上,吃的胸前到处都是”,至少是可以离开家人的帮助。洗澡却不然,时至今日依然需要母亲帮忙。

在家人细致入微的照顾和陪伴中,谢炎廷的“那扇窗”渐渐打开了:“我们发现孩子智力还不错,他爷爷和爸爸也都说他聪明”。到了上学的年龄,正常入学是不可能了,作为知识分子的爷爷、父亲和母亲深知知识的重要性,共同决定在家里自己教授。

从小学一年级开始,母亲便买回了各科教科书,按照正规学校的日常作息和上课进度,爷爷、父亲和母亲在家里当起了谢炎廷的“老师”,“严格按照学校的进度教的,孩子学的也好”。到小学四年级的时候,家里专门购置了电脑,母亲给谢炎廷报名了北京101网校。平常谢炎廷跟着爷爷、父亲和母亲系统学习,每周末则跟着101网校的老师进行重点难点等知识点的突破巩固。“有时候我在家里干活,就听到电脑里在线课堂上的老师说‘这个问题谢炎廷回答正确’、‘谢炎廷同学理解能力比较强’之类的话,孩子听了也很高兴”。

就这样,谢炎廷在家里和同龄孩子同步学完了小学、初中和高中的全部课程,“其实到高中的时候,尤其是数理化等,我就有点力不从心教不了了,主要是他爷爷辅导”,谢炎廷母亲说道。

在此过程中,不幸再次降临这个家庭,2008年,谢炎廷父亲突发心脏病去世,顶梁柱瞬间倒塌,对这个家庭又是一个无比沉重的打击,“那段时间也消沉过,真是天塌了的感觉”,谢炎廷母亲说道。我们无法想象这位母亲面对这样的现实是怎样再一次“拿”出她的乐观和坚强的,我们能看到的就是她并没有被现实击垮,在兼顾工作的同时,一如既往地和爷爷一起“培养”着谢炎廷。

“乐观坚强不自卑,积极向上不放弃”,这是采访中记者从谢炎廷及其母亲身上最深切的感受,谢炎廷母亲也数次说到“一切还好,没有人们想象中那么难”。

2011年,“高中毕业”的谢炎廷开始憧憬大学校园。经过咨询兰州市城关区招生办公室,谢炎廷以“社会青年”的身份参加了2011年的高考,“也是想检验一下他这些年的学习效果”。

无法握笔写字成了谢炎廷考取大学的最大障碍,“他只能做选择题”,尽管如此,所有科目选择题的总分为280分,谢炎廷考了262分,“其中数学一科的选择题部分是满分”。262分的高考总分使谢炎廷没有被任意一所大学录取,他的梦想被重重地摔在地上,通过正规渠道上大学的路走不通了,“我们娘两哭了好久”。

但是谢炎廷的“大学梦”却没有破灭,他坚定地给母亲说道:“我想上大学”,并且瞄准了兰州大学,“兰州大学有我理想的专业”。

物理是谢炎廷理想的专业,霍金则是谢炎廷心中的“偶像”。恰巧数学院办公室魏海英老师与谢炎廷母亲熟识,经过与魏老师的反复沟通了解,母亲意识到实验操作较多的物理可能并不适合谢炎廷,“我问他学数学行不行,他说也可以”。

在魏老师的帮助下,谢炎廷母亲找到时任数学院院长的张和平老师,听完谢炎廷的故事并了解到他读大学的愿望后,张老师为谢炎廷对知识的强烈渴求和其家人的坚持不懈深感震撼和钦佩,当即表示同意并支持。这样谢炎廷就成为了一名“2011级本科生”。

这才有了后来与徐守军的故事。

读到“博士生”

2015年6月,谢炎廷不仅完成了数学院本科教学计划中包括近30门专业课和数门英语政治公共课在内、共计150多个学分的学习,期间“没有缺过一次课,包括英语口语课”,而且完成了本科毕业论文,“水平完全不低于我们正规的学生”,谢炎廷“本科毕业了”。

回忆起上“大学”期间的艰辛不易,谢炎廷母亲历历在目:

有课的时候,为了避免课间去卫生间方便带来的不便,谢炎廷调节好了生活规律,“上课前不喝水”,事实也如徐守军所言:“他课间的时候就在座位上坐着”。

课余的时候,为了到图书馆看书上自习,谢炎廷提着书包,从天山堂东侧的租住房踉踉跄跄一步一步挪到昆仑堂。昆仑堂门口的几十级台阶成了谢炎廷去图书馆最大的障碍,他往往要用差不多半个小时才能上去,但去图书馆看书是谢炎廷课余最大的乐趣。

学习过程的艰难是可想而知的,因为不能用手写,全凭脑子记、脑子想、脑子算,“我记得他刚上大一的时候,学《数学分析》和《高等代数》就很吃力,但他从没跟我说,后来我就看到他经常看这两本书,问他以后他才说怕我知道他学习吃力着急。”言语间满是母亲的心疼与理解。

毕业之前,谢炎廷就流露出要跟着徐守军继续从事数学学习研究的意愿,对此,徐守军表示非常欢迎,“你只要自己愿意学,我作为老师当然是愿意带你的”。就这样,2015年谢炎廷成为了徐守军的“硕士研究生”,正式加入徐守军的课题组。

家人的举动再一次为谢炎廷顺利“上研究生”铺平了道路:家人经过商量,卖掉了谢炎廷爷爷奶奶的老房子,爷爷奶奶搬进了谢炎廷和母亲离学校较远的住房。2015年10月,母亲用卖老房子的钱款在与兰大城关校区一街之隔的长城山海苑小区高价购置了一套住房,“其实早在2012年我就留意到这个小区了,当时我来本部送他坐去榆中校区的校车,看到这一片建的是商住楼,我就已经动心思了。这样从出小区到进校门,中间只有约10米宽的马路,他只要操心好这10米,进入校园就安全了”,尽管如此,从兰大后门走到齐云楼,这个对角线的距离谢炎廷需要走半个多小时才能走到,因为全身肌肉紧张,谢炎廷“走得浑身大汗”。

为了创造这“10米”的条件,谢炎廷母亲在55岁就可以退休的年纪,选择了继续上班,“如果他爸爸在,我就可以退休了完全去照顾他,但现在我只能工作来保障我们的生活”。即使这样,谢炎廷母子对生活质量的期待也仅仅是“维持温饱”。

有了这“10米”,谢炎廷风雨无阻,除了两次生病,其他时间无一次缺课。不仅如此,徐守军课题组每周两次的组会,谢炎廷也都按时参加。

组会上他积极表达个人想法,和老师同学交流讨论,“他表达费劲,徐老师和同学们也都听的很认真耐心”,偶尔谢炎廷没来参加组会,“大家都觉得空落落的缺了点什么”。

就在不久前的组会上,谢炎廷向2018级冯博士提出了一个新的猜想:“把一个难以求解的大‘图’分解为若干个小‘图’,通过逐一求解每个小‘图’,最后得出大‘图’的结论”。

晚上上课或开组会的时候,徐守军的两个女儿就在办公室里写作业、玩耍,一直等到10点多徐守军上完课或开完会,还要“陪爸爸去完成另外一项任务”:送谢炎廷回家。下楼、开车门、帮助谢炎廷坐到座位上、送到小区门口翘首期待的谢炎廷母亲手上,完成这一切之后,徐守军回头一看,两个女儿已经歪倒在后座上睡着了。不开车的时候,徐守军就搀扶着谢炎廷,后面跟着两个女儿,走路将谢炎廷送回家。

“我给徐老师说不要送了,让他自己回家或我去接,但徐老师还是坚持要送,竭尽全力地帮助我们。除了徐老师,数学院很多老师同学都送过,有一次下雨,我外出没能及时赶回来接谢炎廷,李秋丽老师给他打着伞送他回家,后来听说把李老师自己都淋病了”,谢炎廷母亲满怀感激地说道。

除了上课、参加组会,其余时间每天从早上8点左右起床到晚上睡觉,一整天的时间都用来查阅英文资料、翻阅书目、思考钻研、撰写论文,这便是谢炎廷“读硕士研究生”3年时间的日常状态,“孩子看资料需要打印出来,徐老师就给我们买了一台打印机,方便多了”。尽管如此,徐守军每每在清晨5点发来的邮件总是会让谢炎廷惭愧不已,徐守军说道:“我一般早上5点左右就起来看书看资料,那个时候周围很安静,特别适合思考。”思考有了眉目,徐守军立即通过邮件发给谢炎廷,“后来有了微信就方便多了,我有想法了可以随时随地给他发语音”。

记者从徐守军和谢炎廷的微信聊天记录里看到,有关一个问题徐守军大概就能发十多条、甚至几十条语音,“谢炎廷则打字回复,因为他没法手嘴配合发语音”。

3年间,这样往来的邮件不知有多少封、语音消息不知有多少条,包括2016年9月至2017年9月徐守军出国做访问学者期间,这样的交流也一如既往。

在徐守军的精心指导下,谢炎廷不仅于2017年发表了前文中提到的那篇学术论文,而且在图论的研究中解决了一个公开问题:图中关于距离的极值图问题。这一次,谢炎廷自己用英语写出论文,经过师生俩反复讨论修改后,“现已投稿,等待结果中”。

2018年6月2日,对谢炎廷而言是极为重要的一天:“硕士研究生毕业论文答辩”。

答辩前,徐守军让谢炎廷准备好了幻灯片,“我让他在幻灯片中多写一些文字,这样大家也就能看得明白些”。这是一场以谢炎廷为主、徐守军为辅的“毕业答辩”,一个在台上慢慢地讲解,一个在台下细细地补充,20分钟的“答辩”得到了答辩委员会7位专家的高度肯定,“评价应该在硕士研究生毕业论文答辩的中上水平”。

这样的“仪式感”不仅是对谢炎廷学习成效的鉴定,也是对徐守军精心指导的鼓励,更是谢炎廷母亲多年艰辛付出的集中释放,“那天我们都很兴奋”。

接下来“读博士研究生”自然也就是“你情我愿”的事情,谢炎廷成了徐守军2018级的“博士研究生”。

师者的仁爱之心从2011年关注到谢炎廷,到如今师生关系已然非常密切,“谢炎廷未来的路怎么走”“怎么让这个社会人不成为社会的负担而成为对社会有贡献的人”始终是压在徐守军心头沉重的问题:“孩子作为社会的一份子,他自己和他的家人也都很乐观、坚强、努力,我们总要怀着一颗仁爱之心尽可能地帮助他,让他不仅现在有所学,还要将来有所为。”

因此,除了自己指导,徐守军还经常抓住机会、甚至创造机会让谢炎廷参加业内的学术研讨活动或与行内专家交流学习。

2016年8月,徐守军带着谢炎廷和他母亲参加了“第七届全国组合数学与图论大会”。

2018年8月,徐守军支持谢炎廷和他母亲前往合肥参加了“第八届全国组合数学与图论大会”,会议期间,谢炎廷利用吃自助餐的间隙与一位做大会报告的专家进行了交流,请教了几个他事先准备好的问题,也得到了对方的夸奖和肯定,“孩子也很有收获”。

“去年我请加拿大的一位专家来学校交流,晚上就在实验室组织了一个沙龙,让同学们与专家有面对面交流的机会,当时谢炎廷也参加了,他就有融入集体的这种感觉,很高兴”,徐守军说道。

“我们要有仁爱之心,要担负社会责任,要先学会做人”,这是3个多小时的采访中徐守军说的最多的一句话。

学会做人,徐守军是这样要求学生的,也是这样以身作则教育自己的两个女儿的。每到周末有空闲的时候,徐守军便带着女儿们去兰山上或黄河边捡垃圾,“美化环境不仅仅是环卫工人的责任,也是每个人的义务”。长长的垃圾钳从书包里“露出半截脑袋”,常常会引来行人的打量和诧异,“我们在捡垃圾的时候会有人指点,我不在乎,我觉得这是一个社会人应该做的”。

而对于谢炎廷这个社会人而言,命途多舛的现实并没有成为他成长前进的“拦路虎”,相反,他用顽强的毅力“完成了十二年基础教育”,进而给自己奋斗出了“接受高等教育”的机会,用实际行动诠释了“自强不息”的深刻内涵。

对于谢炎廷的“自强不息”,徐守军这样说道:“这些年我们数学院帮助支持过谢炎廷的老师同学其实有很多,不止我一个,只是后来跟我的接触交流相对多一些。我相信如果他投在别人门下,同样能读‘硕士’‘博士’,同样能取得今天这样的成绩,甚至更好,主要是他个人和他母亲有着常人难以想象的意志力和奋斗精神,这个在他的成长经历中至关重要。从这个角度上来说,是我拥有了一个帮助服务别人的机会”。

“所以我真是特别感激兰大,感激数学院,感激所有的老师同学,身患残疾,无疑谢炎廷是不幸的,但生在这样一个伟大的时代,碰到这么多热心的老师同学,谢炎廷又是幸福的!我经常给他说让他珍惜这来之不易的学习机会,不是每个像他这种情况的孩子都有同样的机会”,谢炎廷母亲动情地说。

这样的过程说来容易,细思极难。坚持自是源于谢炎廷及其母亲在困境中对生命价值的深刻理解和无尽追求,追求,进而专注,进而极致,进而绽放极致的美,怒放生命的花。

@